Supporting materials

Download

Download this article as a PDF

Übersetzt von Veronika Ebert. Simulation eines Neurons im Unterricht.

Das Nervensystem ist einerseits ein faszinierendes, andererseits vermutlich eines der komplexesten Themen im Schulunterricht, vor allem weil es unmöglich ist, an Schulen mit Neuronen zu arbeiten. In diesem Artikel wird ein Experiment beschrieben, bei dem eine Cellophanfolie verwendet wird, um verständlich zu machen, wie das Ruhepotential in einem Neuron hergestellt wird. Das Experiment eignet sich für Schüler/innen von 16-19 Jahren und dauert etwa 90 Minuten.

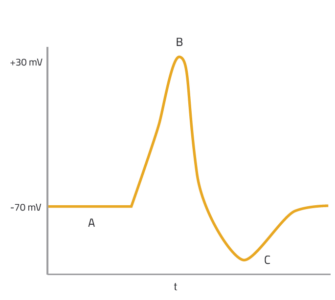

Zur Übertragung von Informationen benötigen Neuronen die Fähigkeit, ein Membranpotential aufrecht zu erhalten: eine Spannungsdifferenz zwischen intrazellulärem und extrazellulärem Medium, das auf den Bereich entlang der Zellmembran beschränkt ist. Die Spannungsdifferenz eines nicht erregten Neurons wird Ruhepotential genannt. Die Stimulierung des Neurons kann das Ruhepotential verändern, es entsteht ein sogenanntes Aktionspotential: der elektrische Impuls, mit dem das Neuron Informationen überträgt. Bevor das Neuron erneut in er Lage ist zu feuern, muss das Ruhepotential wiederhergstellt werden (Abbildung 1). Doch wie wird das Ruhepotential generiert und aufrecht erhalten? Die Antworten darauf lassen sich teilweise aus den semipermeablen Eigenschaften der Zellmembran ableiten.

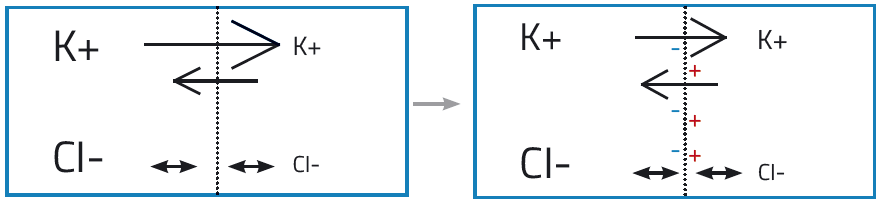

Zu den Bestandteilen intrazellulärer und extrazellulärer Flüssigkeiten gehören gelöste Ionen, darunter Natrium- (Na+) und Chloridionen (Cl–), organische Ionen und, vor allem Kaliumionen (K+). Sobald ein Neuron gefeuert hat, beginnt die Wiederherstellung des Ruhepotentials. In dieser Phase ist die Konzentration der K+-Ionen im Inneren des Neurons größer als außen. Im Gegensatz zu anderen Ionen können K+-Ionen die Membran über spezialisierte, in der Membran eingebettete Känale ungehindert passieren. Durch den Konzentrationsgradienten angetrieben, diffundieren K+-Ionen aus der Zelle, wodurch es zu einer Nettowanderung positiv geladener Ionen kommt (Abbildung 2). Dadurch entsteht eine Spannungsdifferenz über die Membran, wobei das Zellinnere negativer geladen ist als das extrazelluläre Medium. Das ist das Ruhepotential, das bei einem Wert von etwa -70mV liegt.

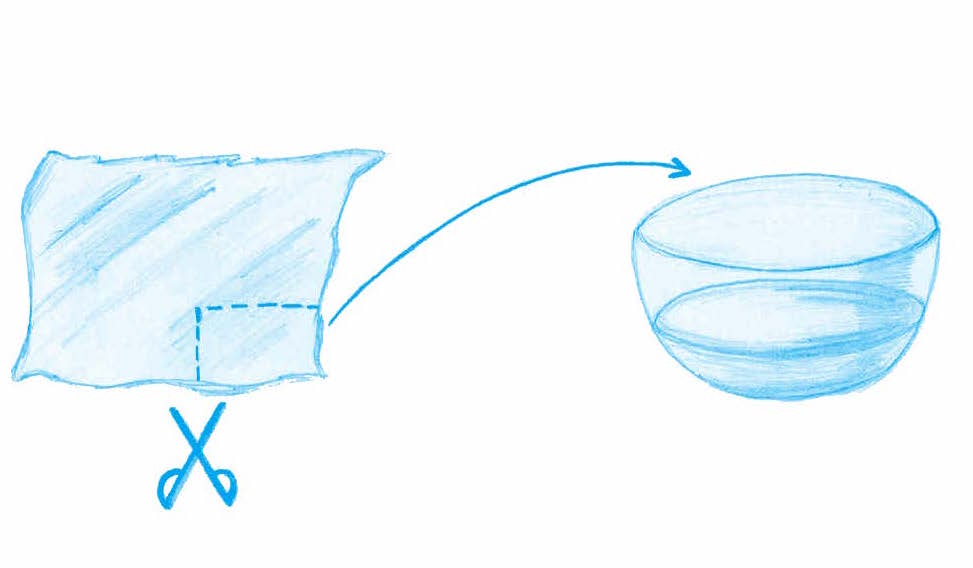

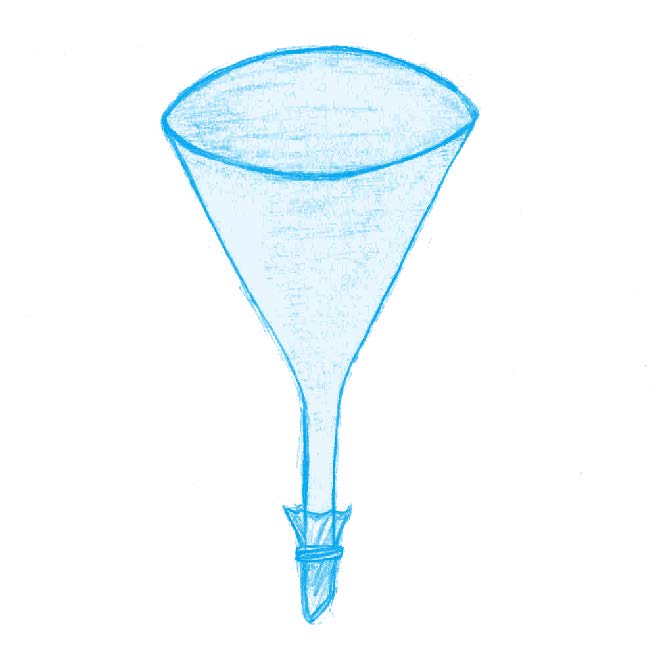

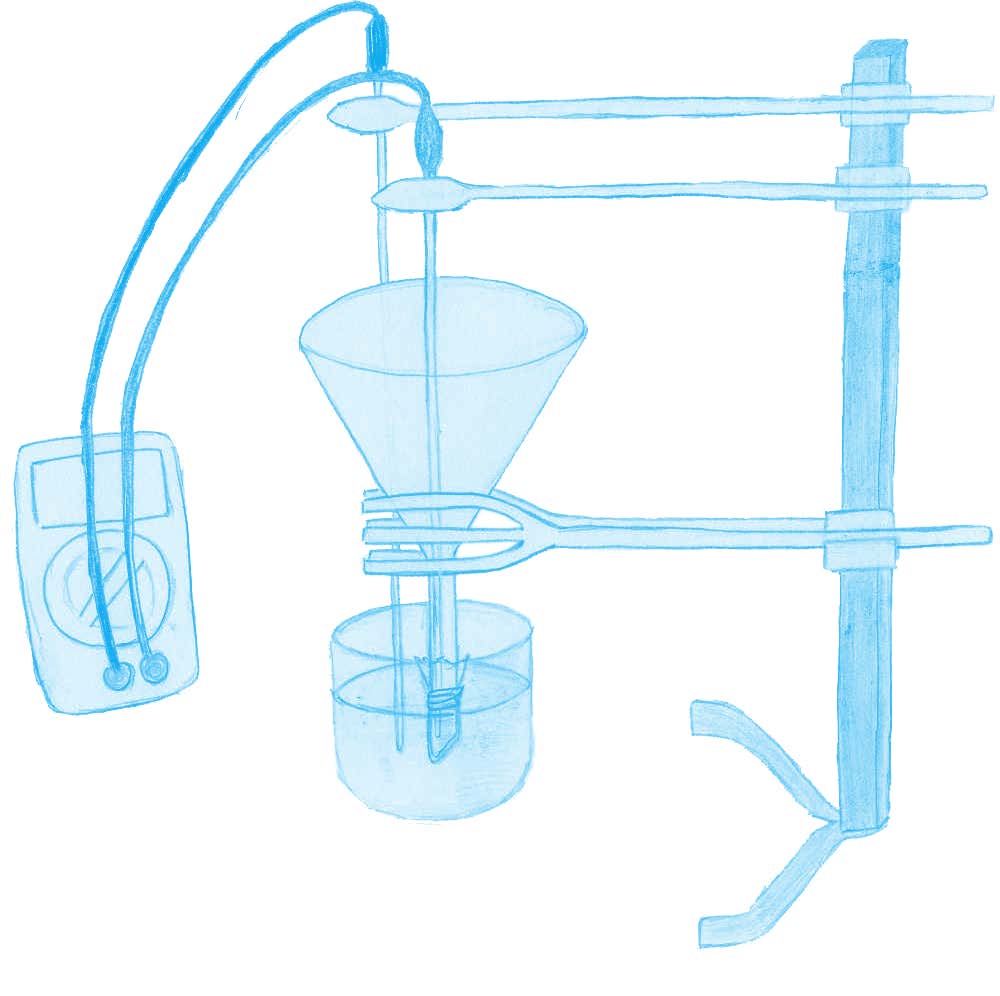

Obwohl es weitere Faktoren gibt, die für die Entstehung eines Membranpotentials verantwortlich sind, lässt sich der gemeinsame Beitrag des Konzentrationsgradienten und der elektrischen Eigenschaften von Anionen und Kationen unter Verwendung einer Cellophanfolie, die eine semipermeable Membran repräsentiert, leicht veranschaulichen, siehe unten.

Vor dem Experiment sollten mit den Schülerinnen die Grundlagen zur Diffusion und zur Zellmembran und Schülern erarbeitet werden. Arbeitsanleitungen für Experimente zu den Eigenschaften der Zellmembran und zur Diffusion können von einer anderen Webseite mit Materialien herunter geladen werdenw1.

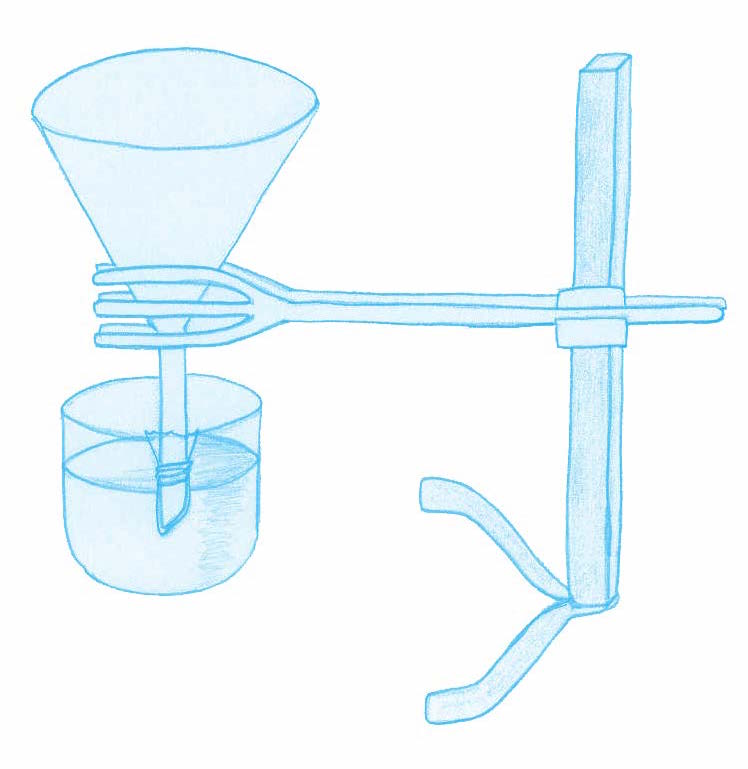

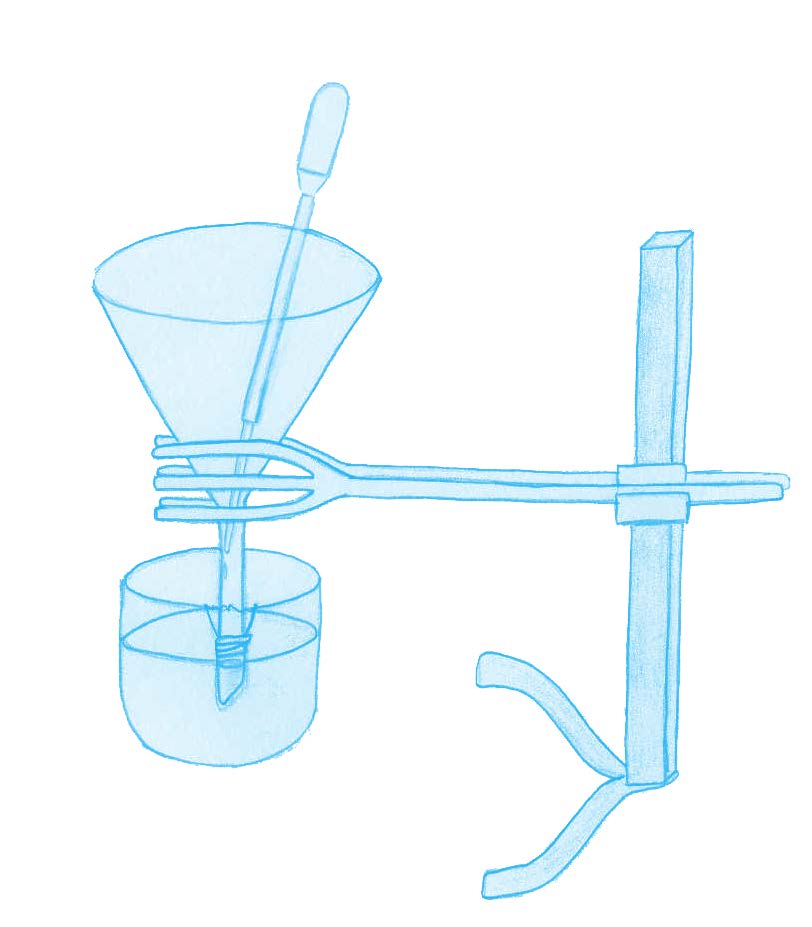

Für jede Gruppe aus 2-4 Schüler/innen wird benötigt:

Vor Beginn des Experiments sollte mit den Schüler/innen diskutiert werden, wie es in einer Zelle überhaupt zu einer Spannungsdifferenz kommen kann, und welche Zellbestandteile dafür verantworlich sind. Das Ruhepotential sollte kurz besprochen werden. Dann sollten die Schüler/innen folgendes machen:

Fragen an Ihre Schüler/innen und Schüler:

Wie bei echten Neuronen, beruht auch das Experiment auf zwei Faktoren: einem Konzentrationsgradienten und den semipermeablen Eigenschaften der Cellophanfolie. Die Cellophanfolie ist – genauso wie die Membran eines Neurons für K+-Ionen durchlässig, und für Cl– -Ionen praktisch nicht. In Folge dessen kommt es – genauso wie im Neuron – zu einer zunehmenden Nettodiffusion von K+-Ionen vom Trichter (0.1 M KCl) in die Glasschale (0,01 M KCl). Wenn die Cellophanfolie nicht perforiert wird, wird das Potential der Lösung im Trichter negativer. Der Startpunkt des Voltmeters bei 200 mV ist willkürlich gewählt, um am Schluss einen Wert zu erhalten, der dem echten Membranpotential nahe kommt.

Obwohl das Modell realistisch ist, deckt es nicht alle Aspekte der Entstehung und Aufrechterhaltung des Ruhepotentials ab. In der extra- und intrazellulären Flüssigkeit von Neuronen gibt es neben K+– und Cl– -Ionen noch weitere Ionen, und zusätzliche Mechanismen bestimmen die Durchlässigkeit der Membran. Nichtsdestotrotz bietet das Experiment eine gute Möglichkeit die Qualität des Modells zu diskutieren und andere Aspekte der Neurobiologie wie Ionenkanäle, die Natrium-Kalium-Pumpe und das Aktionspotential einzuführen.

Alternativ können die Schüler/innen hypothetische Szenarien diskutieren, z.B. die Verwendung anderer Lösungen, die Nutzung von Membranen mit anderen Eigenschaften oder andere KCl-Konzentrationen.

Einfache Modelle können sehr nützlich sein, um komplexe Prozesse der Natur zu verstehen. Dieser Artikel beschreibt ein Experiment zur Aufklärung der Funktionsweise von Neuronen. Das Experiment eignet sich zur Bearbeitung in Gruppen, da alle benötigen Materialien leicht erhältlich sind und die Arbeitsanleitung gut verständlich ist.

Die Experimente eignen sich, um verschiedene Gebiete der Biologie, Physik und Chemie zu verbinden.

Für Interessierte, die ihr Wissen zu diesem Thema vertiefen wollen, werden bei den Webreferenzen auch Anleitungen für begleitende Experimente angeboten.

Mireia Güell Serra, Spanien

Download this article as a PDF