Ten things that affect our climate Understand article

Human activities continue to influence our climate on a global scale, but a number of other interlinked mechanisms also play a role.

There is no doubt that the Earth’s climate has changed over geological time – even before the emergence of Homo sapiens. Throughout its 4.6 billion year history, the Earth has endured various extremes, from periods when the planet was almost completely coated in ice, to a time when the Arctic Ocean reached a balmy 23°C.

These climatic changes are a result of many interacting mechanisms, which vary in the magnitude of their effects. Over the past century, however, one factor in particular has played a significant role in influencing our climate: the overwhelming consensus among climate scientists is that the Earth’s temperature is rising as a result of greenhouse gas emissions from human activity.

To reveal the true extent of our impact, scientists are examining the assortment of interacting processes that drive natural and human-induced climate change, both in the past and today. Here, we explore ten of these mechanisms. Each one varies in the extent to which it impacts the Earth’s climate, so the order in which they are discussed does not reflect their significance.

ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

1. Without greenhouse gases, the Earth would be a frozen planet

In the greenhouse effect, gases in the Earth’s atmosphere (such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide) trap infra-red radiation from the Earth that would otherwise be radiated to space. Thanks to this natural process, the Earth’s surface has an average temperature of 15°C w1. Without these gases, our planet would be an icy -18°C, and life as we know it would not be possible.

Changes to the level of greenhouse gases can have significant impacts on global climate. For example, in the Earth’s geological past, volcanic eruptions or asteroid impacts (see later) have increased the level of carbon dioxide in the atmosphere, resulting in dramatic spikes in temperature. In the Earth’s more recent history, humans have amplified this natural effect.

2. Humans are intensifying the natural greenhouse effect

Since the Industrial Revolution, human activities have increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Carbon dioxide levels have risen as a consequence of deforestation and the burning of fossil fuels. Methane levels have surged as a result of raising livestock and growing rice.

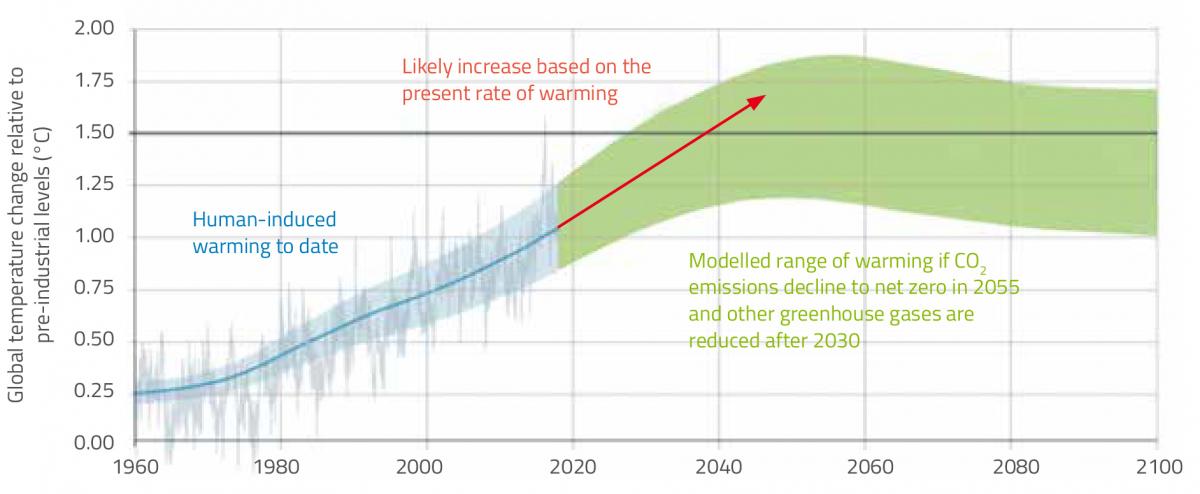

To date, the anthropogenic greenhouse effect has led to a global temperature increase of approximately 1.0°C above pre-industrial levels. If global warming continues at its current rate, this could increase to a warming of 3–4°C by the end of this century. Scientists now stress that warming must be limited to 1.5°C – an additional increase of no more than 0.5°C from today’s levelw2. To achieve this, we need to reduce our greenhouse gas emissions drastically. On the positive side, however, the anthropogenic greenhouse effect is a mechanism that we have the ability to change.

IPCC

3. Ice sheet formation has been linked to the Earth’s orbit

We are currently living in the Late Cenozoic Ice Age, which began 34 million years ago. The latest phase of this ice age is the Quaternary period, during which the Earth has switched between glacial and interglacial states where continental ice sheets have grown or retreated.

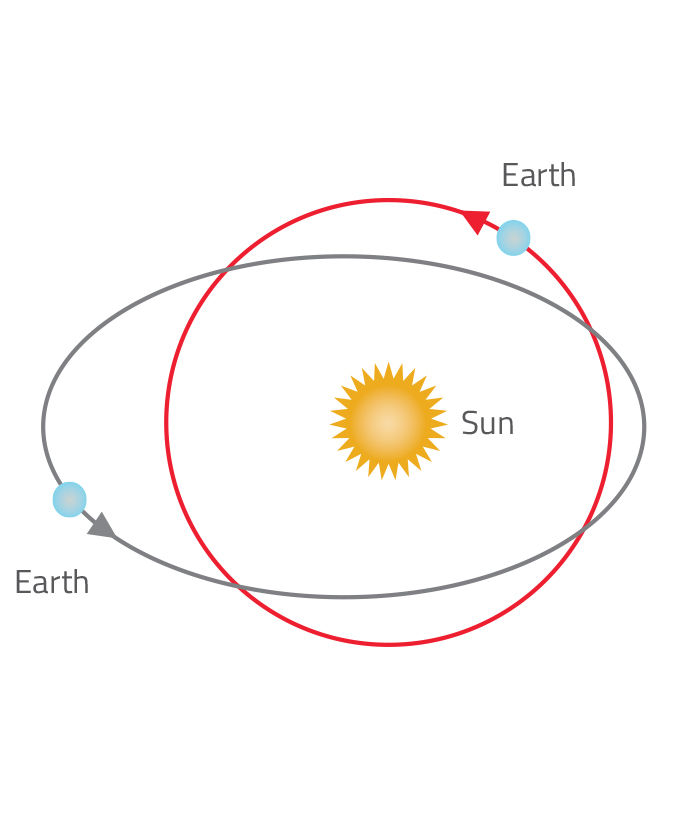

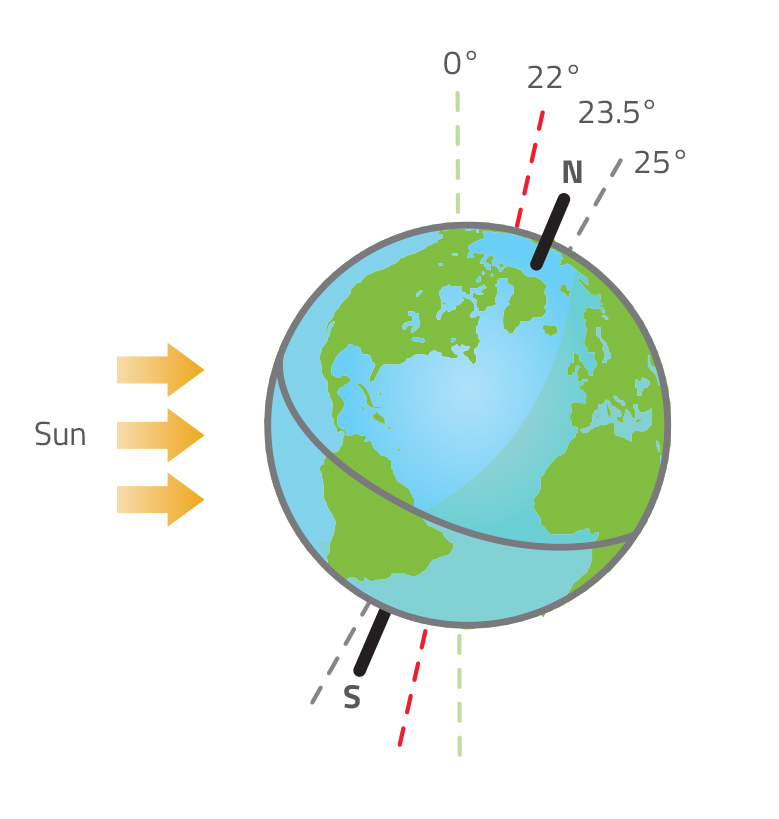

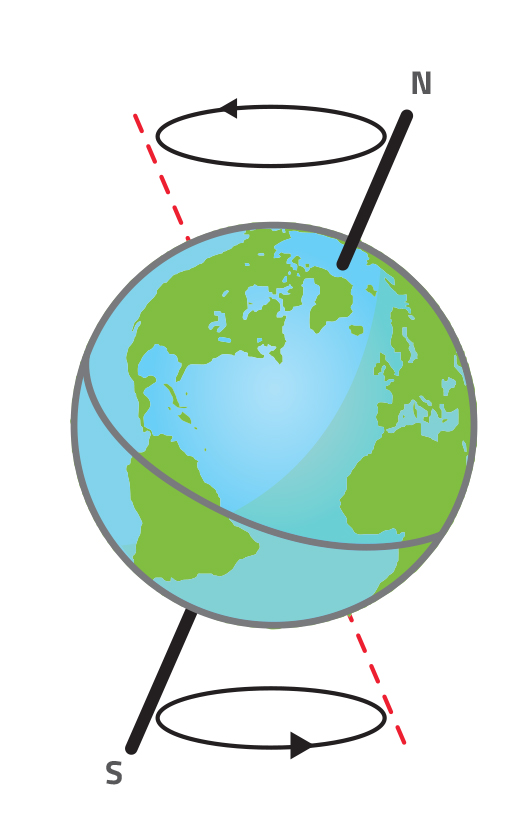

These glacial and interglacial states are thought to be driven by variations in the Earth’s orbit, known as Milankovitch cyclesw3. These cycles are centred on three parameters related to the Earth’s movement: its eccentricity, obliquity and precession. Respectively, these terms describe the shape of the Earth’s orbit (whether it is more circular or elliptical); the Earth’s axial tilt in relation to its orbit; and the wobble in the direction of the Earth’s spin axis.

For example, the Earth’s axis currently tilts at a 23.5° angle relative to the perpendicular to its orbital plane, but this obliquity varies between 22° and 25° over a period of about 41 000 years. This change affects the amount of solar radiation hitting different regions of the Earth, thus influencing ice sheet formation.

Earth’s orbit changes from

being slightly elliptical to

being very nearly circular

over a cycle of about 100 000

years.

Nicola Graf

Earth’s axis varies between

22° and 25° (relative to the

perpendicular to its orbital

plane, 0°) over a period of

about 41 000 years.

Nicola Graf

wobbles around in a

complete circle over a period

of about 26 000 years.

Nicola Graf

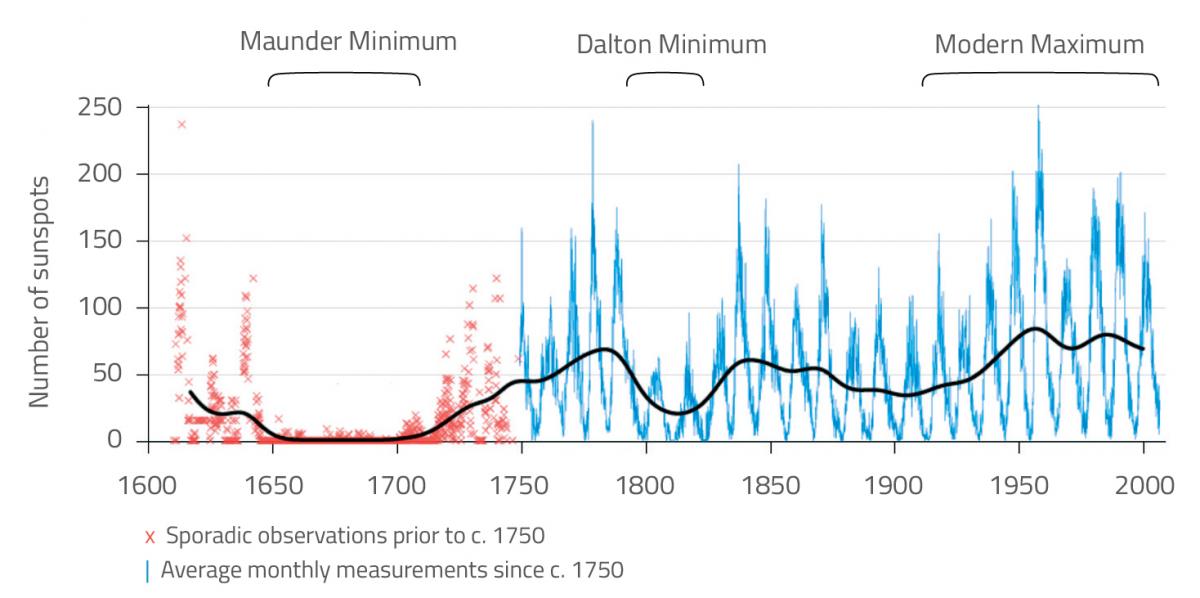

4. Low solar activity coincided with glacial periods

The strength of the Sun varies throughout its 11-year activity cycle. At a solar maximum – when the Sun’s activity is greatest – large numbers of sunspots (darker spots) and faculae (brighter spots) appear on the Sun’s surface. The net effect is an increase in solar radiation, which can contribute to warmer climates. At a solar minimum – the period of least solar activity – the opposite occursw4.

A noteworthy example is the Maunder Minimum, which describes the period of sunspot rarity between 1645 and 1715. This solar minimum coincided with the middle of the ‘Little Ice Age’ – not actually an ice age, but the period when Europe and North America suffered from severe cold, and ‘frost fairs’ were held on the frozen River Thames in London, UK.

Global Warming Art/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

5. The increase of oxygen caused a cooling event

Some 2.5 billion years ago, there was no oxygen in the Earth’s atmosphere. Although the Sun was less bright back then, our planet was habitable partly because the atmospheric concentration of methane was 1000 times greater than it is now. All this changed, however, with the Great Oxygenation Event, which was triggered by the presence of blue-green algaew5. These microscopic organisms had evolved to carry out photosynthesis, and they produced oxygen as a waste product.

This unwanted oxygen is thought to have reacted with methane in the atmosphere to produce carbon dioxide and water. Carbon dioxide is 62 times less effective at warming the planet than methane, so replacing methane with carbon dioxide led to a dramatic decrease in temperature, plunging the Earth into its earliest ice age – the Huronian glaciation.

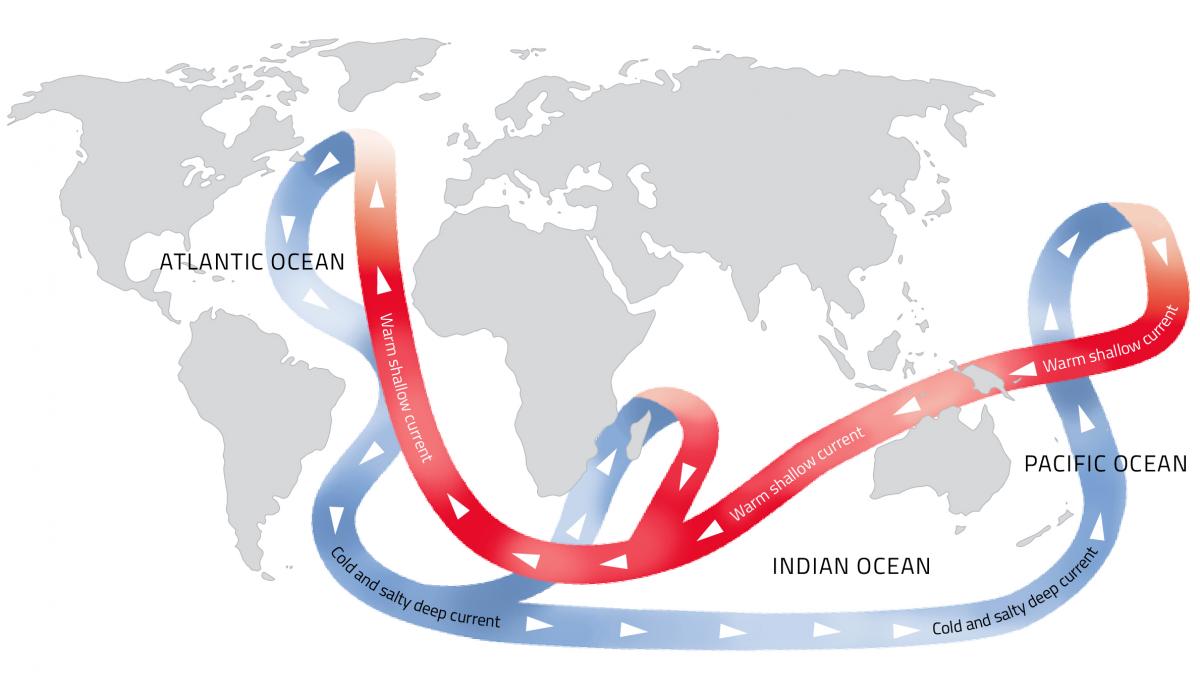

6. Warming can disrupt ocean currents

Ocean currents and wind systems are important components of the climate system. As a result of differential heating, whereby the equator is hotter than the Earth’s poles, convection currents in the oceans and the atmosphere move thermal energy towards the poles. This is the driving force behind atmospheric circulation and the thermohaline circulation in the oceans.

The thermohaline circulation (or ocean conveyor, as it is sometimes known) is driven by differences in the temperature and salinity of the waterw6. It brings warm surface waters from the tropics to the North Atlantic, which subsequently warms parts of Europe. There is a concern that global warming will cause the ice sheets on Greenland to melt, diluting the salinity of the North Atlantic Ocean and reducing the density of its waters. If the water is no longer dense enough to sink, the thermohaline circulation would be disrupted.

Nicola Graf

7. Asteroid impacts caused climate catastrophes

Around 66 million years ago, the 10 km diameter Chicxulub asteroid collided with the Earth, resulting in the demise of the dinosaursw7. The impact threw dust into the stratosphere, which is thought to have blocked out 50% of the sunlight reaching the Earth. This would have compromised photosynthesis and led to the collapse of food chains. It would also have resulted in a dramatic fall in global temperatures, plunging the Earth into an ‘impact winter’ that would persist for a decade.

Once the dust settled, however, the Earth is thought to have experienced rapid global warming. This was a result of the masses of carbon dioxide released from both the impact itself (the asteroid is thought to have broken down carbonate rocks) and the subsequent wildfires that spread across the Earth.

Other significant mass extinctions (such as the Permian-Triassic and Triassic-Jurassic extinction events) are also thought to have been caused by impact events, although no craters have been found.

8. Tectonic plates can warm or cool the planet

The Himalayan mountain range – formed as a result of the collision between the Indian and Eurasian tectonic plates – is a prime example of how plate tectonics can have an impact on climate. Over the past 50 million years, the slow uplift of the Himalayas has exposed new rock to chemical weathering. In this process, carbon dioxide from the atmosphere binds to certain minerals in the rock, reducing the amount of atmospheric carbon dioxide and cooling the planet.

The movement of tectonic plates can also have an important influence on ocean currents. For example, the creation of both the Tasmanian Gateway and the Drake Passage – when the continents of Australasia and South America broke away from Antarctica – led to the formation of the Antarctic circumpolar current over 30 million years ago. The current brought cool deep Antarctic water to the surface. This tectonic activity – combined with the burial of atmospheric carbon dioxide from the formation of the Himalayas – is believed to have trigged the Late Cenozoic Ice Age. Scientists can predict where the plates will move over the next 250 million yearsw8.

9. Volcanic eruptions have mixed effects

Another effect of plate tectonics is volcanic eruptions, which can affect the Earth’s climate for periods ranging from days to decades. The large amounts of carbon dioxide that volcanoes emit can warm the planet in the longer term, but the dust and sulfur dioxide they throw into the atmosphere can block incoming solar radiation, leading to global cooling in the shorter termw9.

The eruption of Mount Pinatubo in the Philippines in 1991 ejected 17 million tonnes of sulfur dioxide into the stratosphere. This led to a haze of sulfuric acid droplets that blocked sunlight and reduced global temperatures by about 0.4°C for two years.

Dave Harlow/USGS/Wikimedia Commons, public domain

10. Cloud cover complicates global warming

Clouds have important consequences for the Earth’s climate. Low, thick clouds cool the Earth’s surface, while high, thin clouds warm the climate. Key to the formation of clouds are aerosols – tiny particles that are suspended in the atmosphere. They act as tiny ‘seeds’ on which water vapour condensesw10. Aerosols are much more than simply what you find in a hairspray can. They can be natural (such as dust or sea salt) or anthropogenic (such as pollutants or smoke). An increase in anthropogenic aerosols could therefore result in more cloud formation, which (depending on the cloud height) could potentially offset the full extent of global warming.

The CLOUD experiment at CERN is improving our understanding of aerosols and clouds and is investigating the possible influence of cosmic rays on cloud formationw11. These rays comprise subatomic particles that originate from supernovae outside the Solar System, and they are thought to influence cloud cover through the formation of new aerosols.

Acknowledgement

The author and editors would like to thank Dr Anwar Khan from the atmospheric chemistry research group at the University of Bristol, UK, for his helpful input on this article.

Web References

- w1 – In a video from ‘MinuteEarth’, learn how greenhouse gases work to keep our planet warm.

- w2 – The Office for Climate Education (OCE) has produced a summary for teachers of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report on Global Warming of 1.5 ºC (SR15).

- w3 – Watch a video giving a thorough explanation of Milankovitch cycles and how they change our climate.

- w4 – A lively account from ‘SciShow Space’ explains how the Sun affects our climate.

- w5 – Watch an engaging explanation of the Great Oxygenation Event.

- w6 – Learn more about the thermohaline circulation in a video from YouTube.

- w7 – In a 3-minute video, BBC Earth explains how the Chicxulub impact wiped out the dinosaurs.

- w8 – Watch an animation of how the continents are predicted to move across the Earth’s surface as a result of plate tectonics.

- w9 – A 2-minute video describes how volcanoes can change our climate.

- w10 – Watch a TED-Ed clip explaining the effect that aerosols can have on our climate.

- w11 – The CLOUD experiment at CERN is described in more detail on the CERN website.

Resources

- Download the following introductory climate science textbook for free on the ‘Bookboon’ website:

- Sloan T (2016) Introductory Climate Science: Global Warming Explained 1st edition. Aberystwyth, UK: Aberystwyth University. ISBN: 9788740314083

Review

Climate change is an important issue for many school students across the world, as demonstrated by recent student-led campaigns to raise awareness of the problem and demand action to prevent further global warming. This article unravels the mechanisms that influence climate change and can be used as a starting point to discuss the impact of human activity on climate change and its consequences for the Earth.

Students could also think about actions they could take to help to preserve our planet. Moreover, studying the mechanisms that influence climate offers the possibility of using biology, earth science and physics at the same time, highlighting the interdisciplinary nature of science.

Potential discussion questions include:

- What are greenhouse gases? Give two examples.

- Without greenhouse gases, what would be the average surface temperature of the Earth?

- What happens on the Sun’s surface during a solar maximum?

- What effect did the increase in oxygen levels in the Earth’s atmosphere have on the temperature of the Earth?

- What drives the thermohaline circulation?

- How would an asteroid impact affect the Earth’s temperature?

- How can volcanic eruptions affect the Earth’s climate?

Mireia Güell Serra, chemistry and mathematics teacher, INS Cassà de la Selva, Spain