Wasserstoff: der grüne Energieträger der Zukunft? Understand article

Übersetzt von Anne Käfer. Wasserstoff könnte der Brennstoff der Zukunft sein, aber wie können wir ihn nachhaltig herstellen? Karin Willquist erklärt es.

von janeff / iStockphoto

Wasserstoff gilt als ‘Energieträger der Zukunft’ – weil er in Brennstoffzellen unter Erzeugung von Elektrizität oxidiert werden kann, z.B. für Elektrofahrzeuge, ohne dabei Kohlendioxid (CO2), zu entwickeln, und weil er in entfernten Gebieten ohne eine Elektrizitäts-Infrastruktur produziert werden kann. Im Gegensatz zu verfügbaren Quellen wie Naturgas und Benzin, muss Wasserstoff hergestellt werden. Das bedeutet, dass Wasserstoff ein Energieträger ist und nicht ein Treibstoff.

Ein Energiesystem, in dem Wasserstoff zur Lieferung von Energie eingesetzt wird – eine Wasserstoff-Wirtschaft – wurde von John Bockris im Jahre 1970 vorgeschlagen; im Jahre 1977 wurde ein internationales Übereinkommen erzielt, um in diese Richtung zu arbeitenw1.

Wasserstoff wird heutzutage mehr als chemisches Reagens und weniger als Energieträger genutzt, aber es besteht kein Zweifel, dass Wasserstoff unser Transport- und Energiesystem umwandeln kann. Aber es ist nicht einfach, dieses Potenzial zu realisieren. Die meisten Brennstoffe, die zur Zeit eingesetzt werden, sind Flüssigkeiten, Feststoffe oder Gase mit einer hohen Energie pro Volumen (Energiedichte). Im Gegensatz dazu hat Wasserstoff eine niedrige Energiedichte; bei gegebenem Druck erzeugt die Verbrennung von einem Liter Wasserstoff ein Drittel der Energie, die bei der Verbrennung von einem Liter Methan entsteht. Dies führt zu Problemen bei der Lagerung, Verteilung und Verwendung, die von Wissenschaftlern angesprochen werden s (Schlapbach & Züttel, 2001)w2. Eine noch größere Herausforderung ist die nachhaltige Produktion von Wasserstoff. Darauf wird im Folgenden der Schwerpunkt liegen.

Wasserstoff-Brennstoffzellen

betrieben wird

Mit freundlicher Genehmigung

von Felix O; Bildquellee: Flickr

Möglichkeiten zur Produktion von Wasserstoff

Wasserstoff ist auf der Erdoberfläche reichlich vorhanden, normalerweise gebunden an Kohlenstoff in Kohlehydraten (in Pflanzen) oder an Sauerstoff in Wasser (H2O). Gasförmiger Wasserstoff (H2) existiert dagegen nur in kleinen Mengen auf der Erde. Eine der Herausforderungen für die nachhaltige Produktion von Wasserstoff ist die Freisetzung von H2 aus seinen Bindungen mit Kohlenstoff und Sauerstoff.

Zur Zeit wird H2 überwiegend aus fossilen Brennstoffen (z.B. Naturgas) durch Dampfreformierung gewonnen: Dazu werden die Brennstoffe mit Wasser auf hohe Temperaturen erhitztw2:

CH4 + H2O → CO + 3H2 (1)

CO + H2O → CO2 + H2 (2)

Diese Methode beruht jedoch auf fossilen Brennstoffen und führt zur Freisetzung von Kohlendioxid, was zu den gleichen Emissionsproblemen wie die Verbrennung von fossilen Brennstoffen führt. Die Dampfreformierung ist nur nachhaltig, wenn erneuerbare Kohlenwasserstoffe wie Biogas verwendet werden, weil das freigesetzte Kohlendioxid vorher bei der Produktion der Kohlenwasserstoffe absorbiert wurde.

H2 kann auch durch Elektrolysew2, hergestellt werden, wobei Elektrizität verwendet wird, um H2O in H2 und Sauerstoff zu spalten:

2H2O → 2H2 + O2 (3)

Handys von Powertrekk.Gib

etwas Wasser hinzu und nach

ein paar Minuten hast Du

eine Batterie für Dein Handy

Mit freundlicher Genehmigung

von David Berkowitz;

Bildquellee: Flickr

Diese Methode kann nachhaltig sein, wenn die Elektrizität aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Wellen oder Sonnenenergie erzeugt wird. H2 kann so an windigen Tagen zur Speicherung von Energie genutzt werden, wenn die Windmühlen mehr Elektrizität produzieren, als verbraucht werden kann.

Interessanterweise verläuft die natürliche Spaltung von Wasser in Ozeanen, weil mikroskopische Algen und Cyanobakterien die Sonnenenergie nutzen, um Wasser zu spalten. Diesen Prozess nennt man Biophotolyse (Gleichung 3). Die Geschwindigkeit der H2-Produktion ist jedoch extrem gering.

Es wurden Anstrengungen unternommen, die Produktionsgeschwindigkeit unter kontrollierten Bedingungen zu steigern, indem man modifizierte Mikroorganismen einsetzte, aber die Prozesse sind noch zu langsam und teuer, um in absehbarer Zeit eine realistische Quelle für H2 zu sein (Hallenbeck & Ghosh, 2009).

Schließlich kann man Biowasserstoff aus Pflanzen sowie aus Abfall aus der Industrie, Forstwirtschaft und Landwirtschaft unter Einsatz von Bakterien herstellen. Die Oxidation von pflanzlichem Material dient – wie bei uns – den Bakterien als Energiequelle, aber im Gegensatz zu uns leben die Bakterien unter anaeroben Bedingungen (Ausschluss von Sauerstoff). Bei der aeroben Atmung nutzen wir Sauerstoff, um Zucker zu oxidieren, z.B.

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6 H2O (4)

Im Gegensatz dazu, um das Substrat so weit wie möglich zu oxidieren und damit den Energiegewinn zu optimieren, reduzieren diese anaeroben Bakterien Protonen, die während der Oxidation des Substrats freigesetzt werden, zu H2 (s. Gleichung 6, unten).

Heiße Bazillen

bacteria unter dem

Elektronenmikroskop

Mit freundlicher Genehmigung

von Harald Kirsebom

Während meiner Doktorarbeit habe ich die Fähigkeit eines Bakteriums zur Produktion von Wasserstoff Caldicellulosiruptor saccharolyticus (Abb. 1) untersucht. Dieses lebt in heißen Quellen: anaerobe Bedingungen bei 70°C mit nur geringem Anteil an verfügbaren Kohlehydraten. Dieses Bakterium ist von besonderem Interesse, weil es doppelt so wirksam für die Produktion von Wasserstoff ist wie die meisten Bakterien.

Im Gegensatz zu Menschen gewinnt C. saccharolyticus die Energie aus einem breiten Spektrum von pflanzlichen Bausteinen: nicht nur Glukose, sondern auch z.B. Xylose (Willquist et al., 2010).

Das erlaubt den Bakterien, H2 aus Abfall herzustellen, z.B. Abfall, der bei der Verarbeitung von Kartoffeln, Zucker und Möhren entsteht, aber auch aus industriellem Abfall der Pulpe- und Papier-Produktion oder Abfall aus der Landwirtschaft wie Stroh.

Das ist ein vielversprechender Start, aber sogar C. saccharolyticus entwickelt nur 33% des möglichen Wasserstoffs, der aus dem Substrat entwickelt werden könnte. Gleichung 5 zeigt die mögliche vollständige Oxidation von Glukose, bei der 12H2 pro Molekül entstehen. Gleichung 6 zeigt die dunkle Fermentation, die von C. saccharolyticus durchgeführt wird. Dabei werden nur 4H2 (33%) pro Molekül Glukose freigesetzt. Der Rest der Energie wird als Acetat (CH3COOH) freigesetzt.

Vollständige Umsetzung von Glucose zu H2: C6H12O6 + 6H2O → 12H2 + 6CO2 (5)

Dunkle Fermentation: C6H12O6 + 2H2O → 4H2 + 2CO2 + 2CH3COOH (6)

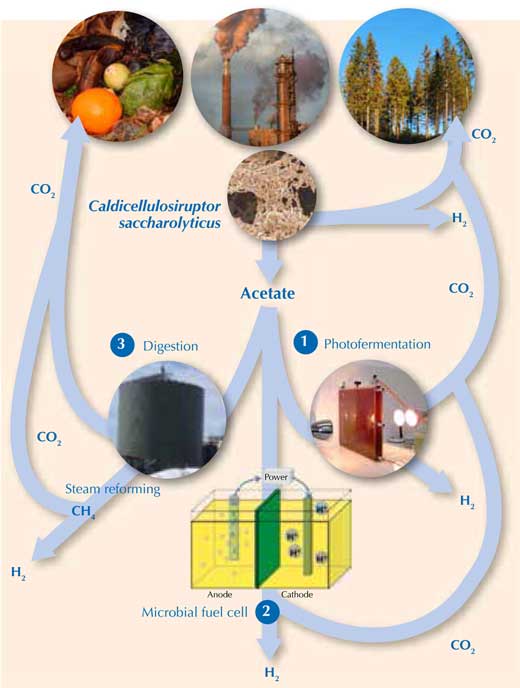

Um den restlichen Wasserstoff aus dem Acetat freizusetzen, benötigt man externe Energie. Alternativ kann Methan (CH4) – das bei Dampfreformierung H2 entwickelt (s. Gleichung 1 und 2) – aus Acetat erzeugt werden. Zum Glück gibt es dazu drei vielversprechende Möglichkeiten (s. Abb. 2).

Mit freundlicher Genehmigung von Holger / pixelio.de (waste), Michael Cavén (paper factory), Keith Bryant (trees), Marcel Verhaart (C. saccharolyticus), Jakub Gebicki (photobioreactor), Gokce Avcioglu, METU Biohydrogen Research Lab, Turkey (anaerobic digestion reactor) and Karin Willquist (microbial fuel cell)

- Unter Verwendung von Sonnenlicht wird mit photofermentativen Bakterien Acetat in H2 umgewandelt (Gleichung 7)w3. Ebenso wie die Wasserstoff-Produktion durch Algen ist dieser Prozess zur Zeit zu langsam und teuer, um in näherer Zukunft kommerziell nutzbar zu sein (Hallenbeck & Ghosh, 2009).

2CH3COOH + 4H2O → 8H2 + 4CO2 (7)

- Unter Verwendung von Elektrizität lässt sich die Reaktion von Acetat zu Wasserstoff in einer mikrobiellen Brennstoffzelle mit einer Mischung von Bakterien durchführen (s. Gleichung 7)w4. Das ist ein eleganter Ansatz, aber dessen Anwendung ist im Augenblick durch die niedrigen Produktionsgeschwindigkeiten begrenzt (Hallenbeck & Gush, 2009). Wie Du eine eigene mikrobielle Brennstoffzelle baust, s. Madden, 2010.)

- Unter Verwendung von Methan-Produzenten (Archaeen), die Acetat unter Bildung von Methan abbauen (s. Gleichung 8). Die Kombination der dunklen Fermentation (Gleichung 6) und Methan-Produktion wird als Hythane-Prozess (hydrogen + methane) bezeichnet. Dabei werden ca. 90% des ursprünglichen Substrates in Wasserstoff und Methan umgewandelt.

CH3COOH → CH4 + CO2 (8)

Das Methan kann der Dampfreformierung unter Freisetzung von Wasserstoff unterworfen werden.

betrieben durch eine

Wasserstoff-Brennstoffzelle

Mit freundlicher Genehmigung

von Bull-Doser; Bildquellee:

Wikimedia Commons

Um den Hythane-Prozess in den richtigen Maßstab zu setzen: Wenn in einem Vier-Personen-Haushalt jeder monatlich 10 kg Kartoffelprodukte isst, könnte der Abfall 0,5% der monatlich benötigten Energie für den Haushalt (3500 kWh) decken, vorausgesetzt, dass der produzierte Wasserstoff direkt eingesetzt wird (um Energieverluste zu vermeiden) und das Haus mit einer Brennstoffzellew5 für Wärme und Strom ausgestattet ist. Weiterer Wasserstoff könnte natürlich aus anderem Abfall erzeugt werden – 0,5% nur aus Kartoffeln.

Das ist eine grobe Abschätzung des Potenzials des Hythane-Prozesses, basierend auf a) 30% Energieverlust bei der Produktion von H2 und CH4 (Hythane) und b) 30% bei der Dampfreformierung von CH4 zu H2. Die Dampfreformierung (b) wird für die Produktion von Wasserstoff aus Naturgas eingesetzt und ist technisch gut ausgereift. Die Produktion von Hythane (a) ist jedoch noch nicht so effizient, jedoch geht die Forschung weiter, um die Effizienz auf 70% (wie im Beispiel) zu verbessern und so die Produktion von Biowasserstoff konkurrenzfähig mit der Dampfreformierung von fossilen Brennstoffen zur Produktion von Wasserstoff zu machen.

Wenn es auch Fortschrittew6 in jüngster Zeit gegeben hat, so ist es doch noch zu früh, um eine verlässliche zeitliche Abschätzung zu geben, wann eine nachhaltige Wasserstoff-Produktion einen signifikanten Anteil bei unserer Energieversorgung ausmachen könnte. Aber wie der Dichter Mark Strand einmal sagte, “Die Zukunft beginnt immer jetzt.”

Forschung zur Speicherung und Produktion von Wasserstoff

Die sichere und wirksame Speicherung von Wasserstoff ist eine der wichtigsten technologischen Herausforderungen, um Wasserstoff als Energieträger zu gewinnen. Das Institut Laue-Langevin (ILL)w7 hat sich in vorderster Front etabliert bei der Forschung zur Wasserstoff-Wirtschaft, wobei die Neutronenstreuung eingesetzt wird, um die Hydrierungs- und Dehydrierungsreaktionen in potenziellen Wasserstoff-Speichermaterialien zu verfolgen. Mehr dazu findet man auf der ILL websitew7.

Die starken Röntgenstrahlen des European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)w8 sind kürzlich zur Aufklärung des komplexen Mechanismus bei der Wasserstoff-Produktion durch Enzyme (Dehydrogenasen) eingesetzt worden. Die meisten Enzyme arbeiten unter anaeroben Bedingungen und werden durch die Anwesenheit von Sauerstoff inhibiert. Hydrogenasen, die unter aeroben Bedingungen aktiv bleiben, sind deshalb von großem Interesse für Technologien wie enzymatische Brennstoffzellen und die lichtgetriebene Produktion von Wasserstoff. Ein deutsche Team von Wissenschaftlern hat neulich die Kristallstruktur eines dieser Enzyme aufgeklärt (Fritsch et al., 2011) vielleicht ein erster Schritt zur Wasserstoff-Wirtschaft?

ILL und ESRF sind beide Mitglieder des EIROforumw9, dem Herausgeber von Science in School.

References

- Fritsch J et al. (2011) The crystal structure of an oxygen-tolerant hydrogenase uncovers a novel iron-sulphur centre. Nature 479: 249–252. doi: 10.1038/nature10505

-

Zum kostenlosen Herunterladen des Artikels hier oder abonniere Nature unter : www.nature.com/subscribe

-

- Hallenbeck P, Ghosh D (2009) Advances in fermentative biohydrogen production: the way forward? Trends in Biotechnology 27: 287–297. doi: 10.1016/j.tibtech.2009.02.004

- Madden D (2010) The microbial fuel cell: electricity from yeast. Science in School 14: 32-35. www.scienceinschool.org/2010/issue14/fuelcell

- Rifkin J (2002) The Hydrogen Economy: the Creation of the Worldwide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth. New York, NY, USA: JP Tarker. ISBN: 1585421936

- Schlapbach L, Züttel A (2001) Hydrogen-storage materials for mobile applications. Nature 414(6861): 353–358. doi: 10.1038/35104634

-

Zum kostenlosen Herunterladen des Artikels hier, oder abonniere Nature unter : www.nature.com/subscribe

-

- Willquist K, Zeidan A, van Niel E (2010) Physiological characteristics of the extreme thermophile Caldicellulosiruptor saccharolyticus: an efficient hydrogen cell factory Microbial Cell Factories 9: 89. doi: 10.1186/1475-2859-9-89

- Microbial Cell Factories ist eine Open-Access-Zeitschrift und der Artikel ist frei zugänglich.

Web References

- w1 – Mehr über das Übereinkommen der International Energy Agency zur Nutzung von Wasserstoff, s.: http://ieahia.org

- w2 – Mehr zu den Perspektiven von Wasserstoff, s. Joseph Romm’s Analyse auf der Website der Environmentalists for Nuclear Energy (www.ecolo.org; under ‘documents’) oder über den direkten Link: http://tinyurl.com/77dhx8x

-

Siehe auch die geprüfte Analyse von Joan Ogden Hydrogen as an Energy Carrier: Outlook for 2010, 2030 and 2050 auf der Website der University of California: http://escholarship.org/uc/item/9563t9tc

-

- w3 – Ein Video zur Freisetzung von Wasserstoff aus Kartoffel-Biomasse unter Verwendung von Sonnenlicht, s.: www.biohydrogen.nl/hyvolution

- w4 – Mehr zu mikrobiellen Brennstoffzellen, s.: www.microbialfuelcell.org

- w5 – Mehr zu Brennstoffzellen zur Wärme- und Elektrizitätserzeugung, s.: www.fchea.org/index.php?id=57

- w6 – Mehr zu Fortschritten auf der Biowasserstoff-Tankstelle in Taiwan, s. die Website der Focus Taiwan (http://focustaiwan.tw) oder nutze den direkten Link: http://tinyurl.com/7jao2tp

- w7 – ILL ist ein internationales Forschungszentrum zur Neutronenwissenschaft und Technologie in Grenoble, Frankreich, s.: www.ill.eu

-

Weiteres zur ILL-Forschung zur Wasserstoff-Wirtschaft, s. die Website der ILL oder nutze den direkten Link: http://tinyurl.com/illhydrogen

-

- w8 – Befindet sich auf dem gleichen Campus wie das ILL, in Grenoble, Frankreich, ESRF betreibt die mächtigste Synchrotron-Strahlungsquelle in Europa, s.: www.esrf.eu

-

Weiteres zur ESRF-Forschung zur Speicherung von Wasserstoff, s. die Website der ESRF oder nutze den direkten Link: http://tinyurl.com/87bnj4c

-

- w9 – Mehr zum EIROforum, s.: www.eiroforum.org

Review

Gemäß der Veröffentlichung in dem Buch von Jeremy Rifkin (2002), zur Wasserstoff-Wirtschaft wird dieses Thema häufig in den Medien als realistische Möglichkeit für die nahe Zukunft angesprochen. Ein anderes Thema bezüglich Wasserstoff ist dessen Rolle als saubere Energiequelle. In diesem Artikel bietet Karen Willquist einen genauen Überblick zu den Themen, die die Produktion von Wasserstoff und die weiterführende Forschung – einschließlich ihrer eigenen Arbeiten – zu nachhaltigen Wegen zur Erreichung dieses Ziels umfassen.

Angesichts der klaren Vorgehensweise der Autorin ist der Artikel besonders für Lehrer der Naturwissenschaften und Schüler höherer Schulen (Alter 14-19) geeignet, die ihre Kenntnisse zu dieser komplexen Materie vertiefen wollen. Darüber hinaus profitieren Lehrer und Schüler von den zahlreichen aufgeführten Quellen.

Der Artikel könnte relevant sein für den Unterricht in Biochemie (Atmung, Fermentation und Photosynthese), Physik (Brennstoffzellen, Thermodynamik: Energie und Effizienz), Umweltwissenschaften (Energiequellen, fossile Brennstoffe und erneuerbare Quellen), Biologie (Algen, Bakterien, Cyanobakterien und Archaeen) und organische Chemie (Kohlenwasserstoffe und Dampfreformierung). Der Artikel könnte auch wertvolle Hintergrund-Information bieten für den Besuch eines Kraftwerks oder eines Forschungslabors, das auf dem Gebiet der Brennstoffzellen oder der Produktion, Verwendung oder Lagerung von Wasserstoff arbeitet.

Der Artikel könnte dazu genutzt werden, um eine Diskussion über den Unterschied zwischen Energiequellen und Energieträgern zu starten; zu den Problemen der Verwendung und Lagerung von Wasserstoff; sowie zu möglichen Szenarien zum Übergang von unserer Kohlenwasserstoff-Wirtschaft zu einer Wasserstoff-Wirtschaft.

Suitable Geeignete Verständnisfragen umfassen questions include:

- Bezieht sich folgendes auf die Atmung, Dunkelfermentation oder beides?

- Die Gegenwart von Glucose

- Die Gegenwart von Sauerstoff

- Die Abwesenheit von Sauerstoff

- Welcher der folgenden Prozesse ist nicht in die Umwandlung von Acetat in Wasserstoff involviert?

- Dunkelfermentation

- Die Nutzung von Elektrizität in einer mikrobiellen Brennstoffzelle

- Der Hythane-Prozess

Giulia Realdon, Italien