Apprendre en riant Understand article

Traduit par Claire Debrat. Sophie Scott, chercheuse en neurosciences et comédienne, explique la complexité et l'importance sociale du rire.

Comment faire rire une salle remplie de scientifiques ? Facile, pour Sophie Scott: en diffusant des enregistrements audio de personnes prises de fou rire, l’effet est contagieux.

Image reproduite avec

l’aimableautorisation de Sophie

Scott

Pour Sophie, cependant, il ne s’agit pas simplement d’établir un contact avec le public. Elle étudie les neurosciences derrière le rire, à University College London (UCL), au Royaume-Uni. Ses recherches concernent le processus physique du rire, ainsi que son rôle social et l’usage que nous en faisons pour entrer en relation avec les autres. Le rire, dit-elle, n’est pas que drôle, il est aussi extrêmement utile.

Imaginons : vous voyagez à l’étranger et ne connaissez ni la langue, ni la culture. Comment communiquer ? Il apparaît que très peu d’expressions ou exclamations sont universelles. La plupart des gens reconnaissent des expressions de peur ou de dégoût, mais qu’en est-il de la joie, ou du plaisir ? Sophie a démontré qu’une émotion positive au moins est universelle : le rire. Si, pendant ses recherches dans la savane africaine, un chasseur se sentait mal à l’aise ou gêné, il riait et rapidement ce rire se transmettait à toute l’équipe de recherche.

De retour en conférence, Sophie utilise les enregistrements audio pour nous faire rire. Nous ne rions pas seulement à cause de l’audio, précise-t-elle, mais aussi à cause de la réaction des voisins et collègues dans la salle. On croit rire de blagues, alors que nous utilisons le rire principalement pour interagir avec autrui – une caractéristique présente chez plusieurs mammifères, des primates aux rats, chez lesquels le rire est lié au jeu et aux chatouilles, comme pour nous. Sophie explique que « c’est un comportement profondément social ». Nous interagissons en parlant, ce qui est une capacité exclusivement humaine, mais nous rions pour montrer notre affection envers autrui, un comportement très ancien chez les mammifères.

Lorsque nous entendons rire quelqu’un, révèle Sophie, le cerveau active des neurones et se prépare à rire, parce que nous sommes programmés pour rire aussi. Il existe deux types de rire : le rire vraiment involontaire, qui empêche presque de respirer, et le « faux » rire qui facilite le contact social. Sophie a démontré que le cerveau est activé aussi par le « faux » rire, et ceci bien que les deux types de rire produisent des signaux physiques et neurologiques distincts, et bien que nous fassions la différence entre les deux rires. Ses études ont démontré non seulement que les deux rires stimulent les neurones pour nous préparer à faire de même, mais aussi que le « faux » rire amène notre cerveau à essayer de comprendre pourquoi la personne en face rit et à choisir la réponse adéquate.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Alon; source : Flickr

Le rire est donc un outils social qui permet de transmettre diverses émotions, de créer du lien et de faire savoir que nous ne sommes pas une menace. Sophie précise que, bien que nous fassions la différence entre un « faux » et un « vrai » rire, le premier remplit quand même ses fonctions sociales.

Pour exemple, Sophie nous raconte un incident dont elle a récemment été témoin dans un train. Deux hommes se sont assis à une table, dans le train, à côté d’une femme qui travaillait. La femme s’est déplacée en expliquant qu’elle n’aimait pas l’odeur du café qu’avaient apporté ses voisins, mais elle a rit en parlant, ce qui a fait rire aussi les deux hommes. C’était, explique Sophie, la meilleure façon d’apaiser la situation et de s’assurer que les deux hommes ne seraient pas vexés. Sophie a en revanche la certitude que, si elle leur avait posé la question, aucun des protagonistes ne se serait rappelé avoir rit.

D’après elle, nous sous-estimons tous combien nous rions, alors même que nous utilisons le rire chaque jour pour créer du lien, désamorcer les conflits ou atténuer les émotions négatives. Si certains pensent apprécier les gens qui les font rire, Sophie a du nouveau, à retenir : peut-être qu’au lieu d’aimer les gens qui nous font rire, nous rions avec eux parce que nous les apprécions déjà.

Pour comprendre les bases comportementales et neurobiologiques du rire, explique Sophie, il faut plus que des blagues. Le rire pourrait constituer un lien vital entre le langage humain, les relations et les états émotionnels. La prochaine fois que vous remplirez un profil sur un site de rencontre, ne cherchez pas seulement une personne ayant le sens de l’humour, observez plutôt si vous aimez rire ensemble.

Les ressorts physiques du rire

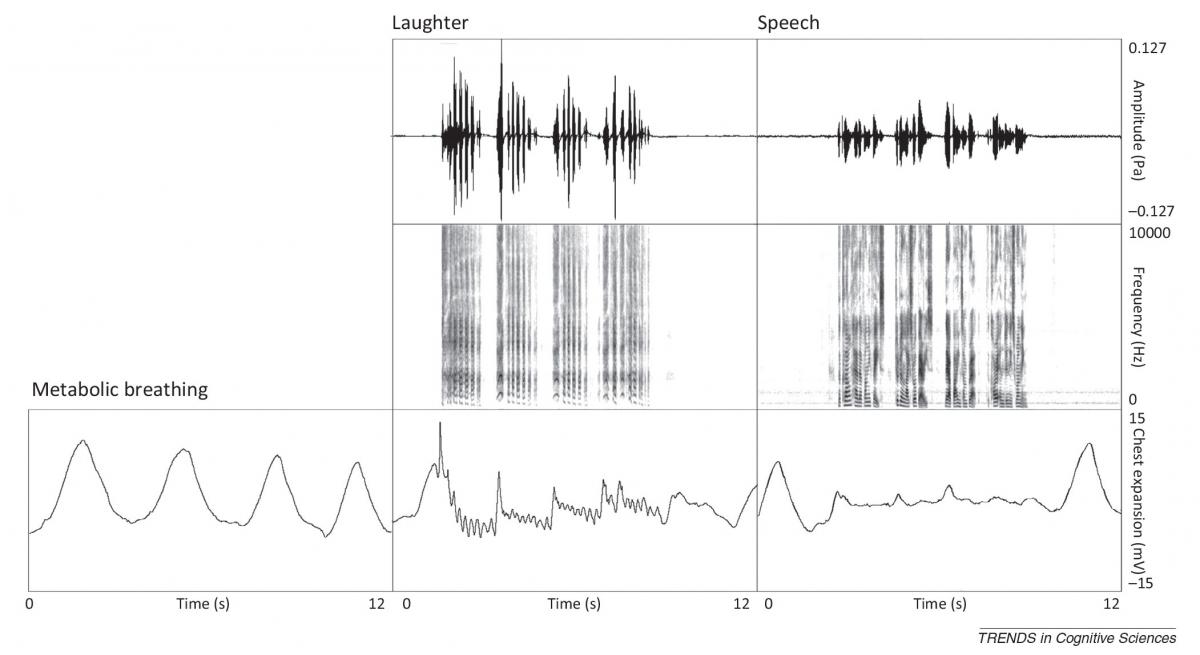

Étudier le cerveau ne suffit pas pour comprendre le rire, dit Sophie. Il faut observer une partie du corps qui occupe d’habitude peu les psychologues et les chercheurs en neurosciences : la cage thoracique. Nous l’utilisons en permanence pour respirer. Les muscles intercostaux, ceux situés entre les côtes, servent à faire entrer et sortir l’air des poumons en élargissant et en rétrécissant la cage thoracique, en un mouvement représenté par une sinusoïde. Dès que nous prenons la parole, la respiration change totalement : la cage thoracique fait de tous petits mouvements pour expirer.

Image reproduite avec l’aimableautorisation de Scott et al 2014

La respiration peut cependant être interrompue par le rire. Lorsque nous rions, les muscles intercostaux se contractent très souvent, ce qui donne une courbe en zigzag très serrée. Chaque contraction produit un son : « Ha ! ». Les contractions se suivent de près, provoquant des spasmes et des sifflements. Si nous écoutons nos amis rire, nous remarquons que leur voix est beaucoup plus aigüe que d’habitude ; cela est dû à la force de l’air expulsé des poumons. Plus la personne qui rit est physiologiquement stimulée, plus les sons produits sont aigus. La respiration peut devenir sifflante, et nous pouvons aussi renifler, grogner et siffler.

De même que des zones différentes du cerveau préparent aux rires « faux » et involontaire, Sophie a découvert qu’il y a des différences acoustiques et phonétiques quand nous rions d’un rire social « faux » et quand nous rions de bon cœur et involontairement. Certaines ont un lien direct avec la puissance générée par le rire involontaire, qu’il est très dur de reproduire exprès. Pour Sophie, cela indique que le rire « faux » n’est pas qu’une version plus légère du « vrai » rire, mais qu’il a ses propres caractéristiques, signe de son importance sociale.

References

- Scott S et al (2014) The social life of laughter. Trends in Cognitive Sciences 18(12): 618–620. doi: 10.1016/j.tics.2014.09.002

Resources

- Sophie Scott a récemment donné une conférence TED intitulée « Pourquoi nous rions » (‘Why we laugh’).

- Voir aussi une conférence plus longue de Sophie Scott sur « La science du rire », donnée à la Royal Institution, GB.

- Sophie Scott a également publié un article sur la difficulté de faire rire les participants à une étude sur le rire:

- Scott S (2014) Beyond a joke: how to study laughter. The Guardian (UK) 10 July.

- La recherche médicale sur l’énergie et le métabolisme peut nourrir les discussions avec les élèves. Voir par exemple:

- Buchowski MS et al (2005) Energy expenditure of genuine laughter. International Journal of Obesity 31: 131–137. doi: 10.1038/sj.ijo.0803353

- Des études ont par ailleurs montré que les cerveaux masculin et féminin réagissent différemment à l’humour. Pour en savoir plus:

- Hayes E (2010) L’analyse scientifique de l’humour par Allan Reiss. Science in School 17: 8–10.

Review

En tant qu’enseignants, il faut connaître les émotions, les interactions humaines et leur effet sur l’apprentissage et sur le climat social à l’école. Le rire est l’une des interactions pour lesquelles la recherche en neuroscience peut apporter un éclairage positif. Les résultats mentionnés ici peuvent servir au développement professionnel des enseignants et en classe, directement, par exemple pour mener des projets interdisciplinaires entre biologie, chimie, psychologie et sciences sociales.

Les bases scientifiques du rire peuvent être étudiées lors d’une discussion sur les interactions et émotions humaines, thème généralement abordé très tôt à l’école. Les différents types de rire peuvent être introduits avec des émoticônes et des photos pour les plus jeunes, puis de façon plus abstraite, en utilisant les données des neurosciences, pour les élèves plus âgés.

Je propose aux enseignants de faire l’expérience avec leurs élèves, avec des émotions simples, puis de comparer leurs résultats avec ceux des études citées. Comment faisons-nous la différence entre un « vrai » et un « faux » rire ? Savons-nous bien faire la différence chez nos amis ? Un ordinateur peut-il analyser des données sonores pour différencier un vrai rire d’un faux?

Ingela Bursjöö, Johannebergsskolan, Gothenburg, Suède