Supporting materials

Download

Download this article as a PDF

Integra princípios-chave da biologia, química e engenharia com um conjunto de experiências baseadas na bioluminescência

Esta unidade didática utiliza a bioluminescência dos pirilampos para demonstrar conceitos relacionados com reações químicas e enzimáticas. A unidade didática é composta por duas partes:

Também é providenciada uma atividade adicional onde se exploram os aspetos biónicos do tema através da comparação entre pirilampos e díodos emissores de luz (LEDs).

Estas atividades destinam-se a alunos com pelo menos 16 anos, que devem estar familiarizamos com as propriedades básicas de uma célula, o procedimento para realizar experiências, a anotação de observações, e os processos e propriedades das recções químicas. O trabalho também pode ser utilizado para ensino interdisciplinar, por exemplo, para estudar como a Física lida com as propriedades da luz. Depois de completarem a atividade os alunos devem ser capazes de:

Uma visão geral do conhecimento teórico fundamental necessário para entender as tarefes e experiências e ajudar a esclarecer possíveis dúvidas é fornecida do PDF em anexo.

A unidade didática sobre pirilampos e LEDs é composta por duas partes e deve ocupar duas ou três aulas. Na primeira parte os alunos descobrem as bases biológicas e químicas do tema. Na segunda parte, eles realizam experiências onde exploram a catálise de uma reação, enzimas dependentes da temperatura e reações de luminescência baseadas em iões. Com base nos resultados, os alunos propõem explicações e discutem-nas em grupo.

O tempo dedicado pelos alunos a trabalho autónomo nas fichas 1–3 não deve ser superior a metade da primeira aula, para garantir que há tempo suficiente para propor hipótese para a segunda atividade, que acontecerá nas aulas seguinte.

Na segunda e na terceira lição, os alunos realizam experiências em grupo. Fichas 4–6 fornecem a informação e os procedimentos relevantes para as duas experiências, juntamente com questões para ajudas os alunos a interpretar os resultados. Depois de cada experiência, os resultados são recolhidos e discutidos na aula e comparados com as hipóteses propostas na primeira parte. Desta forma as hipóteses são comparadas com a evidencia empírica.

Nesta primeira aula, o tema é apresentado aos alunos. A primeira atividade é baseada na teoria. Fichas 1–3 apresentam factos sobre Lampyridae e os alunos são encorajados a pensar sobre como funciona bioluminescência.

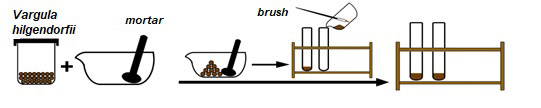

Esta atividade é realizada utilizando amostras secas deVargula hilgendorfii samples.[2] Estas contêm as substâncias luciferase e luciferina, que podem reagir e produzir luz quando a amostra é pulverizada e reidratada. Os alunos devem seguir o procedimento indicado na Ficha 4 para realizar e interpretar a experiência. Deve ser dado aos alunos uma aula inteira para completarem a atividade.

Importante: todo o material deve estar completamente seco! Os materiais necessários não são perigosos, segundo o GHS/CLP.

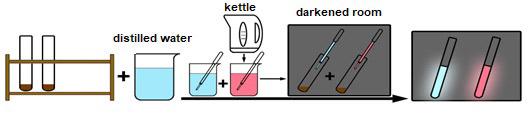

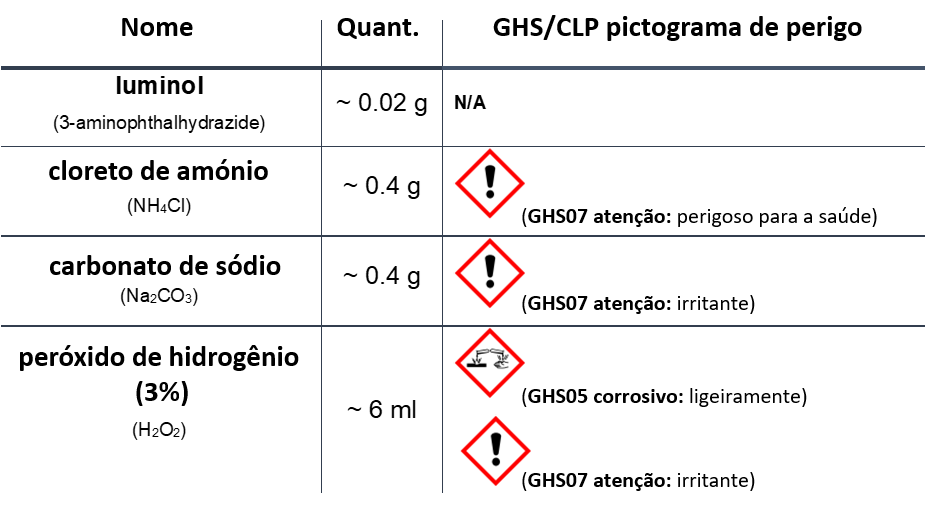

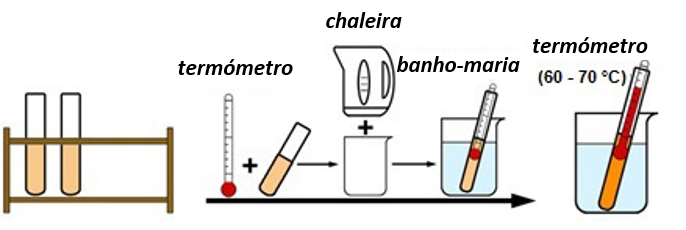

Na terceira aula, esta atividade ajuda os alunos a desenvolver um conhecimento mais aprofundado dos processos químicos envolvidos na quimioluminescência. Nesta experiência os alunos trabalham com luminol e utilizam a Ficha 5.

Cloreto de amónio (0.2 g) e carbonato de sódio (0.2 g) são adicionados a cada um dos tubos utilizando a ponta da espátula para pós. Luminol (0.02 g) é adicionado com a ajuda da espátula micro colher. Ambas as soluções são bem misturadas agitando suavemente.

Numa atividade adicional, são utilizados LEDs e os aspetos bonicos do tema podem ser explorados, assim pomo a sua relevância no mundo real. A Ficha 7 orienta os alunos na atividade adicional. Depois da atividade os alunos devem ser capazes de:

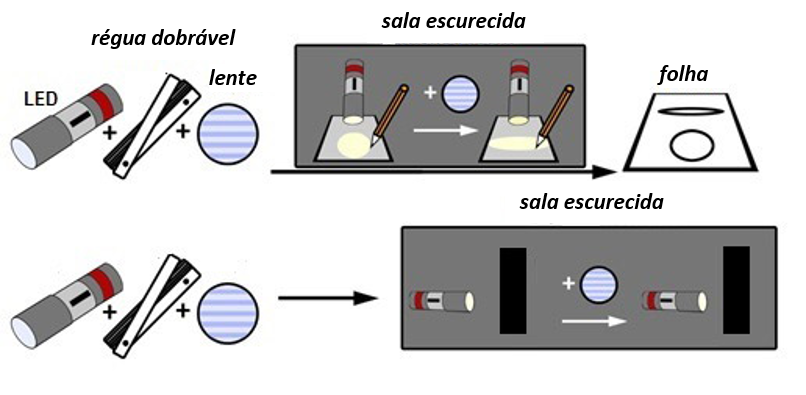

Na primeira metade desta aula, é fornecida alguma informação fundamental como o funcionamento de LEDs e as semelhanças entre a luminescência dos pirilampos e os LEDs. Os alunos devem refletir sobre como a eficiência luminosa de um LED pode ser aumentada e em seguida, na segunda metade da aula, explorar o efeito causado pela colocação de uma lente em frente a uma lanterna LED.

A lanterna sem lente é apontada a uma parede (a 3 m de distância).

Os alunos devem anotar e discutir as suas observações sobre como a lente altera a luz da lanterna. Os alunos devem comparar as propriedades estruturais de uma lanterna LED e de um fotóforo, recorrendo ao desenho esquemático, depois a turma deve discutir os resultados.

[1] Por exemplo: um vídeo mostrando o ciclo de vida dos pirilampos britânicos: https://vimeo.com/31952006.

[2] Essas amostras podem ser adquiridas em lojas virtuais, por exemplo, https://www.carolina.com/ or https://www.der-hedinger.de/.

A Bioluminescência tem fascinado as pessoas desde o inico da história da humanidade até aos nossos dias. Os autores dão aos professores e aos seus alunos a oportunidade de entender o processo subjacentes a esse fenómeno, utilizando interessantes matérias e atividades experimentais.

A novidade deste artigo é a combinação de bioluminescência, quimioluminescência e LED numa atividade.

Isso resulta num efeito de sinergia no que diz respeito ao entendimento dos conceitos comuns ou distintos que os tópicos apresentam.

Download this article as a PDF