Les nuages: paramètres mystérieux du climat Understand article

Traduit par Maurice A. Casimir. La physique des nuages et leur rôle sur le climat rendent les scientifiques perplexes depuis des décennies. Karin Ranero Celius enquête.

Les nuages affectent-ils le climat, ou le climat a-t-il un effet sur les nuages? Les deux assertions sont vraies. Les nuages sont toutefois si difficiles à comprendre qu’on ne les a pas encore incorporés dans les modèles de climat. Cela exigerait de comprendre comment se forment les nuages, pourquoi ils apparaissent et pourquoi et quand ils se transforment en précipitations. Pour cela, les scientifiques doivent analyser le comportement des nuages individuels, de leurs composants et de leur effet sur leurs alentours.

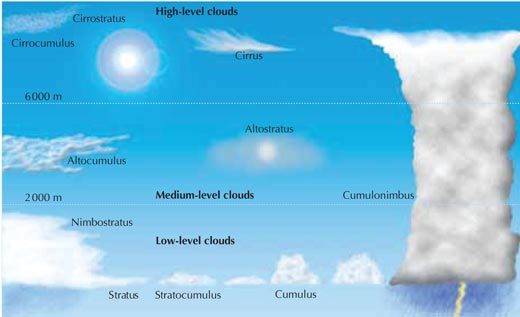

Les nuages sont essentiellement des masses visible de gouttelettes d’eau (ou même de cristaux) en suspension dans l’atmosphère de la Terre. Pour les étudier, les chercheurs les divisent en catégories. Les nuages légers et fins sont appelés cirrus. Les nuages en bouffées de fumée, ou leurs amas, sont des cumulus. Les jours nuageux, le ciel est habituellement couvert de nuages plats, voilés et non structurés, les stratus. Chaque nuage peut être classé dans un de ces types de nuages ou dans leur combinaison (voir diagramme ci-dessous).

Illustration adaptée de Russell et al. (2007); Image reproduite avec l’aimable autorisation de l’Institute of Physics

Les nuages sont par ailleurs classés selon leur altitude en : nuages de basse altitude (jusqu’à 2000m), de moyenne altitude (de 2000 à 6000 m) et de haute altitude (au-delà de 6000 m). L’altitude des nuages détermine leur température, qui détermine à son tour la quantité d’énergie rayonnée. Les nuages de haute altitude sont froids et rayonnent peu de chaleur dans l’espace; au lieu de cela, ils reflètent le rayonnement thermique vers la surface de la Terre, en réchauffant l’atmosphère et aggravant l’effet de serre. Les nuages de basse altitude, plus compacts et plus chauds, émettent davantage de rayonnement vers l’espace qu’en retour vers la Terre. Ils agissent comme un parasol, reflétant la lumière solaire et refroidissant donc la surface de la Terre.

L’altitude d’un nuage détermine donc son effet sur le climat. En étudiant l’occurrence des nuages de haute et basse altitude, nous pouvons commencer à comprendre le rôle qu’ils jouent. Si les deux types de nuages étaient également présents, les effets de réchauffement et de refroidissement se contrebalanceraient l’un l’autre, d’où un faible réchauffement ou refroidissement de la surface de la Terre. Si l’occurrence de nuages de haute altitude augmente, alors que celle des nuages de basse altitude décroît, il y aura un accroissement notable de la température de l’atmosphère.

Au fait, pourquoi les nuages apparaissent-ils et disparaissent-ils, et qu’est-ce qui détermine leur formation et les précipitations?

L’ensemencement des nuages

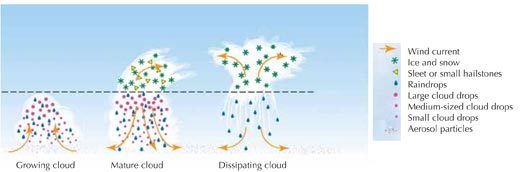

Tous les nuages ont quelque chose en commun: ils se forment à partir de germes – également connus sous le nom d’aérosols. Lorsque l’eau s’évapore sous l’effet de la chaleur solaire, la vapeur s’élève dans l’air et les molécules d’eau se condensent sur les aérosols – qui peuvent être naturels, comme le sel, ou anthropogéniques comme les sulfates. Si les germes de nuages ont au moins 60 à 80 nm de diamètre, une enveloppe d’eau peut se former autour d’elles, en formant une gouttelette. Le nuage est constitué d’un grand nombre de ces gouttelettes. Si celles-ci atteignent un diamètre de 0.5 à 1 nm, elles retomberont – en se heurtant à d’autres gouttelettes, les agglomérant, et se gonflant en gouttes de pluie, qui peuvent tomber à une vitesse allant jusqu’à 35 km/h.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Roland Wengenmayr

Les aérosols jouent un rôle important non seulement dans la formation des nuages, mais également dans les précipitations: ils déterminent le moment et le lieu des pluies. Dans une atmosphère pure avec très peu de particules, la chaleur due à la lumière solaire évapore une grande partie de l’eau. En montant, la vapeur trouve très peu de germes de condensation dans l’air, si bien que les gouttes se formant autour de ces quelques germes sont très gros, et il pleut à verses.

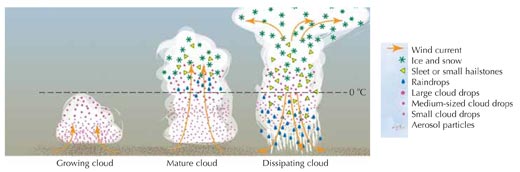

En atmosphère polluée, le grand nombre de particules d’aérosol empêche une bonne partie des radiations solaires d’atteindre le sol, d’où une moindre évaporation de l’eau. Alors que la vapeur monte, elle rencontre de nombreux germes en créant davantage de gouttelettes, mais de plus petite taille. Ceci ralentit la formation de gouttes de pluie (les gouttelettes ne tombent qu’une fois qu’elles atteignent une dimension de 0.5 à 1 mm), si bien qu’il ne pleut pas à leur lieu d’origine. Davantage d’eau se condense sur les germes alors que le nuage continue à monter et les basses températures gèlent les gouttes. Ainsi le nuage ne se transforme pas en pluie, mais continue à monter encore.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Roland Wengenmayr

Des concentrations d’aérosol élevées peuvent inhiber totalement les précipitations et même la formation des nuages. On pense que la concentration d’aérosol en Chine du Nord, par exemple, y est la cause d’une évolution majeure dans la fréquence des précipitations. A l’échelle mondiale, naturellement, toute l’eau qui s’évapore doit finir par retomber en précipitations. Aussi, les nuages qui se vident rarement de leur contenu le feront sous forme de très fortes chutes de pluie, cause d’inondations, de glissements de terrain et de coulées de boue.

Une mystérieuse turbulence

Bien que les aérosols expliquent la formation des nuages et, dans une certain mesure, l’occurrence des précipitations, ils ne disent rien sur un autre facteur crucial du climat: pourquoi la forme des nuages change-t-elle, et pourquoi apparaissent et disparaissent-ils?

La forme et la durée de vie des nuages, et donc leur influence sur le climat, sont déterminées par la turbulence. Sur les bords d’un nuage, la turbulence mélange l’air sec qui l’entoure avec l’air plus humide qu’il contient. Ce phénomène est dit « par entraînement et mélange ». A l’échelle microscopique, l’entraînement modifie la distribution et la taille des gouttelettes dans le nuage, ce qui affecte la tendance de celui-ci à tomber en pluie ou le dissipe complètement. Mais les conséquences peuvent également être mondiales. Par exemple, si les nuages présents au dessus du sud-est de l’Océan Pacifique, fréquemment nuageux, se dispersent, il y aura davantage de rayonnement solaire, ce qui contribue à un phénomène appelé El Niño, caractérisé par une élévation de la température des eaux océaniques.

Les scientifiques doivent connaître le niveau de turbulence des gouttelettes pour prévoir l’évolution d’un nuage : ce niveau détermine la rapidité avec laquelle les gouttes de pluie se forment et tombent. Toutefois, l’étude de la turbulence dans les nuages est une tâche complexe du fait des dimensions différentes de leurs composants (une minuscule gouttelette, une goutte de pluie plus grosse, un courant aérien) et des processus physiques qui se déroulent à leur intérieur et entre eux.

Comprendre l’effet de la turbulence, non seulement sur la vitesse des gouttelettes, mais également sur leur accélération est important. L’accélération fluctue considérablement, et peut représenter jusqu’à 20 fois celle due à la gravité. La fréquence des collisions, qui augmente les chances de précipitation, est déterminée par la présence de groupes de gouttelettes accélérées d’une manière particulièrement forte. Ces fortes fluctuations de l’accélération pourraient expliquer pourquoi l’on constate que les gouttelettes entrent en collision plus à une vitesse plus rapide que ne le permettent les théories physiques conventionnelles.

Cerner de près les nuages

While some scientists try to recreate the conditions of turbulence in clouds using huge wind canals, others study it using computer simulations and fieldwork.

Pendant que certains scientifiques essaient de recréer les conditions de turbulence dans les nuages en utilisant d’énormes souffleries, d’autres les étudient à l’aide de simulation sur ordinateur et d’études de terrain. Par exemple, Björn Stevens, un chercheur de l’Institut Météorologique Max Planckw1de Hambourg, Allemagne, étudie les stratocumulus côtiers qui se forment au dessus des régions subtropicales froides comme celles au large des côtes de Californie et du Pacifique sud-américain, et de la ligne côtière atlantique proche de la Namibie. Celles-ci exercent une forte influence sur le climat mondial, car elles couvrent plus d’un dixième de la surface des océans. Stevens a découvert que ces nuages sont assez particuliers : des images par satellite montrent des ‘trous’ dans la couverture nuageuse compacte, et bien que les nuages ne causent pas habituellement de fortes pluies, il n’en est pas de même autour des trous. Et quand ces nuages éclatent en pluie, la turbulence – la circulation d’air entre l’océan et le nuage – peut changer radicalement.

Stevens et ses collègues incorporent aujourd’hui les informations nouvellement acquises sur le comportement des nuages dans les modèles informatiques du climat mondial. Dans ces modèles, l’atmosphère est divisée en mailles ; pour chaque maille, l’ordinateur calcule les valeurs moyennes de la température, de l’humidité et d’autres données caractéristiques de l’atmosphère, et il prédit la formation des nuages. Bien que les modèles en soient pas assez précis pour prédire la localisation exacte de l’endroit où se formeront les nuages, ils peuvent aujourd’hui calculer le pourcentage de couvert nuageux et déterminer le type de nuages dans chaque maille, ce qui permet de quantifier l’influence de la chaleur et du rayonnement solaire sur la formation des nuages.

Par ailleurs, les scientifiques sont encore en train de chercher la relation existant entre le couvert nuageux, les précipitations, les aérosols et les propriétés de l’air entourant les nuages – données fondamentales pour comprendre le lien entre les nuages et les modifications climatiques. Jusqu’à présent, ils n’en sont même pas à déchiffrer tous les divers mécanismes impliqués dans le comportement des nuages et donc leur effet sur le climat. Mais les scientifiques n’abandonnent pas, car, comme l’a dit le philosophe et naturaliste français du XVIIème siècle René Descartes : « Les nuages fournissent la clé de la compréhension de tout ce qu’il y a de magnifique sur Terre

Remerciements

Le présent article a été préparé à partir de trois articles publiés dans Max Planck Research: Meier (2010), Hergersberg (2010) et Wengenmayr (2010). Max Planck Research est publié par la Max Planck Society et décrit – en un langage simple – le travail de ses instituts de recherche. La publication trimestrielle peut être téléchargée gratuitementw2.

References

- Meier C (2010) Water with a Nebulous Effect. Max Planck Research 2.2010: 17-23

- Hergersberg P (2010) Droplets on a Roller Coaster. Max Planck Research 2.2010: 32-37

- Russell A, Ricketts H, Knight S (2007) Clouds. Physics Education 42(5): 457-465. doi: 10.1088/0031-9120/42/5/002

- Wengenmayr R (2010) The Seeds of Climate. Max Planck Research 2.2010: 24-31

Web References

- w1 – Pour en savoir plus sur l’Institut Max Planck de Météorologie, voir: www.mpimet.mpg.de

- w2 – Pour télécharger chaque numéro de Max Planck Research (disponible en anglais et en allemand), visiter le site Internet de la Max Planck Society (www.mpg.de) ou utiliser le lien direct: http://tinyurl.com/35aunrs

Resources

- Pour en savoir davantage sur les modifications climatiques et ses causes, voir:

-

Benestad R (2007) What do we know about climate? The evidence for climate change. Science in School 7: 49-51. www.scienceinschool.org/2007/issue7/climate

-

Benestad R (2008) What do we know about climate? Investigating the effects of anthropogenic global warming. Science in School 8: 48-51. www.scienceinschool.org/2008/issue8/climate

-

- Pour ce qui concerne les nuages,voir:

-

Bultitude K (2009) Take the weather with you. Science in School 11: 52-57. www.scienceinschool.org/2009/issue11/weather

-

- Pour des activités en milieu scolaire sur les modifications climatiques, voir:

-

Shallcross D, Harrison T, Henshaw S, Sellou L (2009) Fuelling interest: climate change experiments. Science in School 11: 38-43. www.scienceinschool.org/2009/issue11/climate

-

Shallcross D, Harrison T, Henshaw S, Sellou, L (2009) Looking to the heavens: climate change experiments. Science in School 12: 34-39. www.scienceinschool.org/2009/issue12/climate

-

Shallcross D, Harrison T (2008) Climate change modelling in the classroom. Science in School 9: 28-33. www.scienceinschool.org/2008/issue9/climate

-

Shallcross D, Harrison T (2008) Practical demonstrations to augment climate change lessons. Science in School 10: 46-50. www.scienceinschool.org/2008/issue10/climate

-

- Il y a dans le présent numéro deux autres articles en relation avec celui-ci::

-

Harrison T, Shallcross D (2010) A hole in the sky. Science in School 17: 46-53. www.scienceinschool.org/2010/issue17/ozone

-

Schülli T (2010) Science is cool… supercool. Science in School 17: 17-22. www.scienceinschool.org/2010/issue17/supercooling

-

Review

Alors que de nombreux pays du monde coopèrent pour accroître l’utilisation de ressources renouvelables et limiter autant que possible les modifications climatiques et leurs effets, cet article offre une nouvelle perspective. L’auteur fournit des informations détaillées et intéressantes sur la relation entre les nuages et les modifications climatiques, en donnant des exemples concernant différentes parties de la terre.

L’article peut être utilisé pour plusieurs thèmes scientifiques, tels que:

Science en général: formation des nuages et précipitations (élèves de 10 à 12 ans). L’article doit être simplifié par l’enseignant et des détails comme ceux sur les fluctuations de l’accélération devraient être omis pour qu’il reste accessible à de jeunes enfants.

Géographie: observations sur le temps, types de nuages, altitude des nuages (élèves de 10 à 16 ans)

Physique: réflexion des radiations et rayonnement thermique, effet de serre, modifications climatiques (élèves de 13 ans et plus)

L’article peut également servir d’introduction à des activités complémentaires. Les élèves les plus jeunes pourraient s’impliquer dans des observations de nuages, des mesures de température, de taux d’humidité et de pluviométrie après quoi ils pourraient présenter leurs résultats en classe. Ils pourraient également discuter de l’influence des nuages sur les modifications climatiques et de l’effet d’une atmosphère polluée sur les précipitations.

L’auteur mentionne certains exemples spécifiques de la manière dont les nuages affectent la température et le climat dans la Chine du Nord et le Pacifique du Sud-Est, ainsi que certaines recherches actuelles dans ce domaine. Des élèves plus âgés pourraient être motivés pour procéder à des recherches plus poussées sur la relation entre la formation des nuages et les types de nuages et les modifications climatiques.

La grande quantité de détails rend aussi le présent article adapté à des exercices de compréhension en classe. On pourrait suggérer les questions suivantes:

- De quoi se composent les nuages?

- Comment se forment-ils?

- Comment l’altitude des nuages et leur ensemencement affectent-ils la température de la surface de la Terre?

- Quelles conséquences cela a-t-il sur les modifications climatiques?

Catherine Cutajar, Malte