Svante Pääbo, archeologo del genoma Understand article

Tradotto da Claire Debrat. Il ricercatore in genetica ed evoluzione Svante Pääbo racconta a Eleanor Hayes come indaga sull'evoluzione umana, partendo dal genoma.

dell’EMBL a Heidelberg, in

Germania, è stato costruito

recentemente. Riesci a vedere

la somiglianza con la doppia

elica di DNA? Cliccare

sull’immagine per ingrandirla

Immagine gentilmente

concessa dal EMBL Photolab

Ho sempre immaginato gli archeologi con le ginocchia nel fango, a sterrare ossa, frammenti di vasellame o gioielli antichi. Invece, quando incontro Svante Pääbo, “archeologo del genoma”, non è per niente sporco di fango, né stiamo all’aperto.

Ci incontriamo – non poteva essere altrimenti – nel nuovo “Advanced Training Centre” del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL) a Heidelberg, in Germania. L’edificio è stato concepito come una molecola di DNA, le cui eliche sono i corridoi di uffici, connessi da ponti di vetro che rappresentano i legami idrogenow1.

Come mai questo legame tra DNA e archeologia? “In un certo senso, io e i miei colleghi facciamo la stessa cosa degli archeologi”, spiega il professore Pääbo. “Scavi, non in grotte antiche, ma nel nostro genoma. Esploriamo le nostre sequenze di DNA per trovarci traccie della nostra storia, ad esempio per capire da dove veniamo e come abbiamo interagito con altri tipi di esseri umani.”

“Come si è trovato in questo campo di ricerca ?”, chiedo. Mi spiega che, dopo aver trascorso una vacanza in Egitto con sua madre da giovane, era rimasto affascinato da questo Paese, e si era iscritto in Egittologia all’Università di Uppsala, in Svezia. Purtroppo, una volta qua, i suoi sogni romantici si sono spezzati : “Imparavamo le forme antiche di scrittura egizia, invece di scavare mummie e piramidi in Egitto, come mi ero immaginato”. Deluso, decise di studiare medicina, per poi cominciare un dottorato di immunologia molecolare.

Il fascino dell’Egitto è rimasto, però. Negli anni 80, l’analisi delle sequenze di DNA stava appena cominciando. Di sicuro, pensa allora Svante Pääbo, qualcuno avrà provato ad estrarre ed analizzare il DNA di mummie egizie ? “Sapevo, dall’epoca dei miei corsi di Egittologia, che ci sono migliaia di mummie nei musei e altre centinaie scoperte ogni anno in Egitto.

concessa da sculpies /

iStockphoto

Ma non incontravo niente tra le publicazioni che riguardasse l’estrazione di DNA da mummie, quindi ho cominciato a lavorarci io.” Sapendo benissimo che il suo direttore di tesi non lo approverà, chiede al suo antico professore di Egittologia di dargli man forte, e fa il lavoro in laboratorio di notte e ai fine settimana. Il risultato, il sogno di qualsiasi giovane ricercatore : un articolo nella rivista Nature (Pääbo, 1985).

scoperto ‘Ötzi’ nelle Alpi

Venoste

Immagine gentilmente

concessa dal Museo

Archeologico dell’Alto Adige

Dopo il suo dottorato e sull’onda del suo articolo in Nature, Svante Pääbo parte per l’Università di California, a Berkeley, negli Stati Uniti. Lì, si accorge della difficultà di evitare le contaminazioni quando si lavora su campioni umani antichi – il DNA estratto è quello delle mummie o quello degli antropologi precendenti ? Decide perciò di concentrarsi sull’estrazione di DNA di altri campioni antichi, tra cui campioni di specie animali estinte quali il Lupo marsupiale della Tasmania e il Moa – un uccello gigante senza ali.

anni ritrovato conservato del

ghiaccio delle Alpi Venoste,

nel 1991

Immagine gentilmente

concessa dal Museo

Archeologico dell’Alto Adige

Continua a lavorare sul DNA di organismi antichi, tra cui il mammut, anche dopo esserci trasferito all’Università di Monaco, in Germania, nel 1990, dove assume – a soli 35 anni – una carica di professore. L’invenzione della PCR (reazione a catena della polimerasi) consente agli scienziati di replicare rapidamente campioni di DNA, e quindi di verificare più facilmente se un campione è contaminato – facendo più esperimenti identici in parallelo e utilizzando dei controlli. Questo incoraggia il professore Pääbo a ricominciare a lavorare su campioni di DNA umano antico. Questa volta, fa parte di una squadra che studia il DNA di uno dei contemporranei europei degli antichi Egizii: ‘Ötzi’, il corpo vecchio 5 000 anni ritrovato conservato nel ghiaccio nelle Alpi Venoste , alla frontiera austro-italiana, nel 1991.

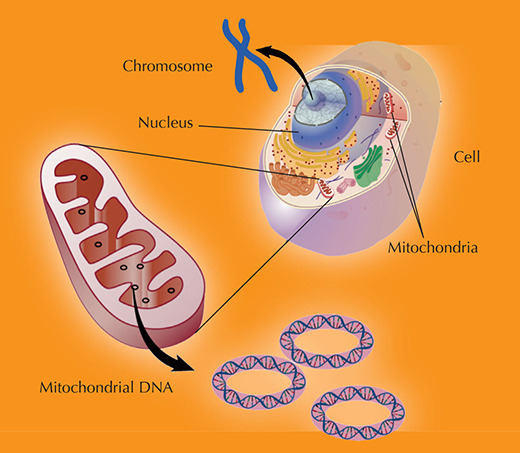

Questo studio dimostra che il DNA mitocondriale (vedere l’illustrazione qui sotto) di Ötzi è simile a quello di popolazioni moderne dell’Europa centrale e del nord (Handt et al., 1994), Portato da questo successo, Svante Pääbo decide di risalire ancora di più il tempo – fino a circa 38 000 anni. Vuole utilizzare l’analisi del DNA per ricercare le origini umane.

Il DNA nucleare viene ereditato dai due genitori: ciascuno dei genitori fornisce un cromosoma di ogni paio, il che risulta in una prole che eredita metà dei suoi cromosomi dalla madre e metà dal padre.

Invece, i mitocondri, e quindi il DNA mitocondriale, vengono trasmessi dalla madre alla prole

Immagine gentilmente concessa da Darryl Leja, NHGRI / NIH

“Una delle grandi scoperte in questo campo, negli ultimi 20 anni, è che gli uomini moderni sono venuti relativamente recentemente dall’Africa”, spiega il professore Pääbo. Benché ci siano molto meno abitanti in Africa che fuori, “se guardiamo alle variazioni nelle sequenze di DNA degli esseri umani, ci accorgiamo che la maggior parte delle variazioni esiste in Africa, mentre tutti fuori dall’Africa si presentano con solo una sottoparte di queste variazioni. Sembra che negli ultimi 100 000 anni, un gruppo di Africani abbia lasciato l’Africa e colonizzato il resto del mondo. Insomma, per questo motivo mi piace dire che, dal punto di vista della genomica molecolare, siamo tutti Africani ; se non viviamo in Africa, l’abbiamo lasciata poco fa”.

uomini umani hanno

incontrato i Neanderthal ?

Immagine gentilmente

concessa dal Museo

Archeologico dell’Alto Adige

Tuttavia gli uomini moderni, Homo sapiens, non erano gli unici umani presenti a quel tempo. Da circa 300 000 a 30 000 anni fa, l’Europa e l’Asia occidentale (attuali vicino e medio oriente) erano percorse dai nostri familiari: gli uomini di Neanderthal, H.neanderthalensis. Da quando, nel 1856, è stato scoperto un osso umano dall’aspetto insolito nella Valle di Neander, vicino a Düsseldorf, in Germania, la sorte dei Neanderthal è stata oggetto di forti controversie. Gli uomini moderni uccisero i Neanderthal quando arrivarono dall’Africa in Europa ? Ebbero la meglio nel processo di selezione naturale ? Si riprodussero con loro ? Quando un Europeo vede un’immagine di un Neanderthal, sta guardando un avo distante ? Svante Pääbo e i suoi colleghi hanno deciso di mettere le cose in chiaro, paragonando il DNA estratto da campioni di ossa di Neanderthal vecchi 38 000 anni al DNA di varie popolazioni umane moderne.

I risultati stuzzicano la curiosità : gli uomini moderni fuori dal continente Africano portano in loro sequenze di DNA simili a quelle dei Neanderthal, ma queste sequenze non esistono negli Africani. Di fatto, i dati degli scienziati suggeriscono che una percentuale dall’1 % al 4 % del genoma dei non-africani provviene dai Neanderthal (Noonan et al., 2006).

“La spiegazione più semplice è che, lasciando l’Africa per la prima volta, gli uomini moderni siano passati dal Medio Oriente, e da lì abbiano colonizzato il resto del mondo. Nel Medio Oriente, si sarebbero riprodotti con i Neanderthal, quindi i loro discendenti avrebbero portato con loro alcune sequenze di DNA dei Neanderthal – fino all’Australia, alla Papuasia Nuova Guinea o all’America”, spiega il Professore Pääbo. Soltanto le popolazioni africane non sarebbero state coinvolte (vedere l’illustrazione qui sotto).

Immagine gentilmente concessa da Nicola Graf

concessa dal Museo

Archeologico dell’Alto Adige /

Kennis / Ochsenknecht

“Quello che mi accativa con questa analisi delle sequenze del DNA, è il fatto che possiamo ormai rispondere a domande che prima non potevano nemmeno porre, quando studiavamo scheletri umani o oggetti che i primi uomini hanno lasciato dietro di loro.”

Dal 1997, fedele alla sua passione per le origini umane, il professore Pääbo dirige l’Istituto Max Planck per l’Antropologia Evoluzionista, a Lipsia.

Quà, i ricercatori in scienze “dure” e scienze umane studiano la storia del genere umano attraverso paragoni tra geni, culture, capacità cognitive, lingue e sistemi sociali di popolazioni umane del passato o del presente, oltre a quelli delle società dei primati più vicini agli esseri umani.

Gli chiedo come porti avanti la sua ricerca. “Io lavoro in laboratorio, ma collaboriamo con le persone che disseppelliscono ossa, o con i conservatori dei musei che ricevono queste ossa. Sempre di più, visto che studiamo non soltanto piccoli frammenti di DNA ma interi genomi, è importantissimo analizzare i dati con dei computer.” Per Svante Pääbo, che ama toccare quello che ricerca, questo a volte è fonte di frustrazione. “Non capisco il funzionamento esatto della bioinformatica, quindi sono in balia delle persone che capiscono. Ormai, quando accogliamo degli studenti, facciamo in modo che imparino tutte e due le cose : giovani scienziati che lavorano soprattutto sui computer hanno bisogno di passare un po’ di tempo in laboratorio per capire cosa ci facciamo, e vice versa.”

@EIROforum : ricerca ESRF

Una delle utilizzazioni più esaltanti dei raggi X intensi prodotti allo European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)w2 è lo studio non invasivo dei fossili. I denti fossili, in particolare, contengono informazioni essenziali e permettono di determinare precisamente l’età alla quale un giovane è morto : basta contare le linee di crescita giornaliera dello smalto.

Un fatto impressionante emerso dagli studi sui Neanderthal è che questi giungevano all’età adulta significativamente più rapidamente degli uomini moderni (H.sapiens), inclusi quelli che lasciarono per primi l’Africa attorno a 90-100 000 anni fa. H. Neanderthalensis sembra essere una via di mezzo tra i primi membri del genere (per esempio H.erectus) e gli uomini moderni (H.sapiens). Questo indica che uno sviluppo lento e un’infanzia lunga siano delle caratteristiche di H.sapiens, e quindi che il genere Homo sia passato da una strategia primitiva del “vivere rapidamente e riprodursi giovane” ad una strategia del “crescere lentamente e imparare dai parenti”, che avrebbe permesso agli uomini moderni di conquistare il loro attuale statuto sul pianeta.

Per saperne di più, leggi i comunicati stampaw3 oppure gli articoli originali : Macchiarelli et al. (2006) and Smith et al. (2010).

L’ESRF è membro dello EIROforumw4, l’editore di Science in School.

concessa da Mauricio Antón /

PLoS Biology

Ultimamente, il professore Pääbo sta lavorando su un parente umano ancora più distante dei Neanderthal. A prima vista, lui e i suoi colleghi avevano poco da cui partire : appena l’estremità di un osso di mignolo, trovato nel sud della Siberia. Gli scienziati sapevano che quest’osso apparteneva a un qualche ominido – un tipo di umano – ma, all’inizio, ne sapevano poco di più. Che aspetto aveva ? Quanto era sparso geograficamente ? Può essere un tipo di ominidi che si incontrava in tutta l’Asia, mentre i Neanderthal rimasero confinati nelle regioni occidentali ?

Gli scienziati hanno cominciato a sequenziare il genoma mitocondriale, e hanno scoperto che quello è molto diverso sia da quello degli umani moderni, sia da quello dei Neanderthal. Paragonando le sequenze dei tre gruppi, sono riusciti a valutare da quanto tempo questi hanno cominciato ad evolvere lungo vie separate. (Per imparare come fare questo in classe, vedi Kozlowski, 2010.)

Mentre l’ultimo ancestro comune ai Neanderthal e agli umani moderni visse mezzo milione di anni fa, l’ominido misterioso si è separato da questo ancestro comune circa un milione di anni fa. Questo piccolo frammento di ossa deve aver appartenuto ad un parente molto, molto distante.

Questa è la prima volta che un nuovo ominido viene descritto soltanto dalla sua sequenza di DNA, ma queste analisi diventerano sempre più popolari, secondo Svante Pääbo. “Questo piccolo frammento di ossa non ci fornisce quasi nessuna informazione sull’apparenza dell’individuo a cui apparteneva, ma se viene conservato abbastanza bene, la prossima tappa sarà la ricostruzione dell’intero genoma a partire da questo frammento. Penso che, in futuro, descriveremo nuovi organismi dal loro DNA piuttosto che dal loro aspetto.”

Questo articolo è basato su un’intervista con Svante Pääbo svoltasi all’EMBL nel giugno del 2010.

References

- Handt O et al. (1994) Molecular genetic analyses of the Tyrolean ice man. Science 264(5166): 1775-1778. doi: 10.1126/science.8209259

- Kozlowski C (2010) Bioinformatics with pen and paper: building a phylogenetic tree. Science in School 17: 28-33. www.scienceinschool.org/2010/issue17/bioinformatics

- Macchiarelli R et al. (2006) How Neanderthal molar teeth grew. Nature 444: 748-751. doi:10.1038/nature05314

-

Scarica l’articolo gratis qui, o fa’ oggi l’abbonamento a Nature : www.nature.com/subscribe

-

- Noonan JP et al. (2006) Sequencing and analysis of Neanderthal genomic DNA. Science 314(5802): 1113-1118. doi: 10.1126/science.1131412

- Pääbo S (1985) Molecular cloning of ancient Egyptian mummy DNA. Nature 314(6012): 644-645. doi: 10.1038/314644a0

-

Scarica l’articolo gratis qui, o fa’ oggi l’abbonamento a Nature : www.nature.com/subscribe

-

- Rau M (2010) Science is a collective human adventure: interview with Pierre Léna. Science in School 14: 10-15. www.scienceinschool.org/2010/issue14/pierrelena

- Smith TM et al. (2010) Dental evidence for ontogenetic differences between modern humans and Neanderthals. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107(49): 20923-20928. doi: 10.1073/pnas.1010906107

-

Questo articolo è accessibile gratuitamente su internet.

-

Web References

- w1 – Per una visita virtuale del nuovo palazzo all’Instituto Europeo di Biologia Molecolare (EMBL), “Europe’s flagship laboratory for basic research in molecular biology” a Heidelberg, Germania, visita : www.embl.de/events/atc/tour

-

EMBL è membro dello EIROforumw4, l’editore di Science in School. Per altre informazioni, visita www.embl.org

-

- w2 – l’ESRF è un centro internazionale di ricerca in Grenoble, in Francia, che produce fasci di raggi X di una “brillanza” estrema, che vengono utilizzati da milliaia di scienziati da tutto il mondo ogni anno. Per saperne di più www.esrf.eu

- w3 – I comunicati stampa che riguardono la ricerca fatta all’ESRF sugli uomini di Neanderthal sono disponibili sul sito webw2 dell’ESRF o cliccando sui seguenti link: http://tinyurl.com/neanderteeth e http://tinyurl.com/neanderkids

- w4 – Per saperne di più sullo EIROforum, visiti : www.eiroforum.org

Resources

- Per saperne di più su alcuni lavori di Svante Pääbo sull’evoluzione dei primati, leggi il dialogo divertente tra il filosofo greco Democrito e un suo studente : www.embl.de/aboutus/science_society/writing_prize/2002_jekely_brochure.pdf

- Per ulteriori informazioni su quello che il nostro DNA ci può raccontare sull’evoluzione umana, vedi questi articoli di uno dei dottorandi recenti di Svante Pääbo :

-

Bryk J (2010) Natural selection at the molecular level. Science in School 14: 58-62. www.scienceinschool.org/2010/issue14/evolution

-

Bryk J (2010) Human evolution: testing the molecular basis. Science in School 17: 11-16. www.scienceinschool.org/2010/issue17/evolution

-

- Per leggere la recensione di un rapporto fiction sui Neanderthal :

-

Madden D (2008) Review of Dance of the Tiger. Science in School 8: 68. www.scienceinschool.org/2008/issue8/dance

-

- Per scoprire come i lavori con raggi X dell’ESRF chiariscono l’evoluzione e la migrazione dei nostri avi, vai all’articolo :

-

Tafforeau P (2007) Synchrotron light illuminates the orang-utan’s obscure origins. Science in School 5: 24-27. www.scienceinschool.org/2007/issue5/orangutan

-

- Per altre informazion su ‘Ötzi’, vedi il sito del Museo Archeologico dell’Alto Adige, dove viene conservato l’uomo congelato : www.iceman.it

Review

La scienza di punta non riguarda soltanto il futuro – le tecnologie moderne consentono anche di capire più in fondo il passato. Questo articolo, che dimostra come lo studio del genoma contribuisce alla ricerca archeologica può essere usato nelle lezioni di biologia per interessare gli studenti alla genetica e all’evoluzione. Può anche servire di spunto per lavori interdisciplinari tra biologia e storia, usando per esempio ‘Ötzi’.

Domande di comprensione e approfondimento appropriate :

- Usando le tue conoscenze sulla struttura del DNA, commenta l’architettura dell’edificio a forma di DNA.

- Spiega il principio della PCR.

- Spiega le prove che consentono di dire che “dal punto di vista genomico, siamo tutti africani”.

- Spiega come gli scienziati hanno sequenziato il genoma mitocondriale. Perchè si sono concentrati sul genoma mitocondriale invece del genome nucleare ?

Questo articolo può anche servire di spunto per discutere argomenti quali :

- L’importanza di ripetere gli esperimente e di fare controlli (l’importanza della PCR)

- Lo sviluppo di conoscenze scientifiche (per un individuo o in generale per gli uomini – vedere anche Rau, 2010)

- L’interdisciplinarità della scienza

- Etica (oltre a differenze quali il colore della pelle, “siamo tutti africani”).

Betina da Silva Lopes, Portugal