Indigo: Comment recréer le colorant des pharaons Teach article

Traduit par Maurice Cosandey. Qu’est-ce qui peut bien relier vos jeans, les escargots de mer, la plante de pastel et la famille royale d’Egypte ? Eh bien, c’est un colorant, l’indigo. Lisez la suite, et vous apprendrez son histoire, et comment l’extraire en classe.

de feuilles de plantes

Image reproduite avec

l’aimable autorisation de;

image source: Wikimedia

Commons

Dans l’Egypte ancienne, le bateau du pharaon jouissait d’un privilège exclusif, celui d’arborer une voile teintée en pourpre. A ce signal, les autres bateaux du Nil devaient s’écarter pour laisser passer le bateau royal.

Aujourd’hui encore, le bleu roi, le pourpre et le cramoisi sont des couleurs traditionnellement associées à la richesse et au luxe. Autrefois, donc avant la mise au point des colorants synthétiques, ces couleurs étaient très difficiles à obtenir, car aucun des colorants naturels connus (végétaux, animaux ou minéraux) ne tenaient sur le tissu.

bateau royal égyptien, équipé

d’une voile pourpre enroulée.

Noter que le terme “pourpre”

n’a pas toujours la même

acception qu’aujourd’hui.

Cliquer sur l’image pour

l’agrandir.

Photo dudchik / iStockphoto

Le pourpre profond de la voile du Pharaon était de l’indigo, un colorant naturel qu’on peut obtenir à partir de certaines plantes ou certains animaux. Le naturaliste romain Pline l’Ancien (voir encadré sur Pline l’Ancien) a décrit en détail le mode opératoire utilisé dans l’Antiquité pour colorer les tissus. Cette activité permettra à vos étudiants de répéter les gestes de ces anciens chimistes, qui extrayaient l’indigo de la plante dite pastel.

Les élèves de niveau secondaire de tout âge peuvent effectuer cette extraction en une ou deux séances de travaux pratiques, avec un minimum d’équipement.

Les élèves les plus jeunes, de 11 à 15 ans, peuvent faire l’extraction sans trop se soucier des détails au niveau chimique [quoique le reviseur suggère l’âge minimum de 14 ans pour cette activité]. A partir de 16 ans, les élèves devraient pouvoir se pencher sur les structures chimiques plus à fond. Cette expérience permet aussi d’illustrer le passage entre la science pure et ses applications industrielles, et pourrait même servir à lancer un projet concret dans ce sens.

Tout sur l’indigo

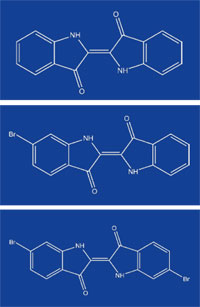

l’indigo (haut), du mono-

bromoindigo (milieu) and

di-bromoindigo (bas Cliquer

sur l’image pour l’agrandir.

Images de Gianluca Farusi

L’indigo est un composé organique qui peut avoir différentes couhttp://www.scienceinschool.org/node/3678#overlay=node/3678/editleurs. L’indigo lui même est bleu. Mais il devient violet s’il est mono-bromé, et rouge s’il est di-bromé. Voir figure 1. Les dérivés colorés naturels de l’indigo peuvent contenir différentes proportions de ces pigments, et leur couleur varie du bleu au rouge (Cooksey, 2001). Liontensité de la teinte finale du tissu est aussi influencée par la méthode de travail et de séchage du tissu, au soleil ou à l’ombre.

dont la sécrétion a servi à

fabriquer de l’indigo en 2000

avant J.-C.

Image de H Zell; source de

l’image : Wikimedia Commons

Dans l’Egypte ancienne, l’indigo le plus pur était extrait d’un coquillage marin dit Murex, qui était assez commun le long de la Méditerranée orientale. L’extraction de l’indigo à partir de Murex semble avoir débuté 2000 ans avant J.-C. Vers l’an 1000 av. J.-C., le commerce de cette denrée semble être l’apanage des Phéniciens, qui étaient établis sur le territoire du Liban actuel.

L’économie phénicienne était basée sur le commerce du pourpre de Tyr. Ce colorant dérivé de l’indigo s’extrait du coquillage dit Murex brandaris ou mieux Bolinus brandaris. Cette activité était si importante qu’elle a donné aux Phéniciens leur nom. En grec, “phoinisso” signifie “rendre rouge”.

L’indigo dérivé du Murex était très cher. En effet les 1,4 g de pourpre de Tyr qu’il faut pour teindre un mouchoir provient de 12000 coquillages. La substance d’où provient le colorant est secrétée par une glande située entre les intestins et les branchies. Elle est éjectée par l’animal quand il se sent menacé. Elle a aussi des propriétés antimicrobiennes. Elle est normalement incolore, mais elle s’assombrit à l’air. Selon Pline l’Ancien, le colorant était extrait en écrasant les coquillages, en laissant putréfier le tout pendant trois jours dans de l’eau salée et alkaline, puis en faisant bouillir le tout pendant dix jours. On peut imaginer l’odeur!

Les Phéniciens ont peu à peu perfectionné ce procédé et découvert au cours des siècles que la couleur pouvait être modifiée du rouge au bleu en utilisant d’autres coquillages et en changeant le mode opératoire (table 1).

|

Espèces |

Apparence |

Précurseurs du colorant trouvé dans l’organisme |

Nom du colorant |

Couleur |

Composition chimique |

|---|---|---|---|---|---|

|

Bolinus brandaris (autrefois Murex brandaris) |

|

6-bromoindoxyle |

Pourpre de Tyr / pourpre impérial / argaman |

Rouge – pourpre |

Principalement du dibromoindigo |

|

Hexaplex trunculus (autrefois Murex trunculus) |

|

Indoxyle et 6-bromoindoxyle |

Royal blue / tekhelet |

Bleu pourpre |

Mélange d’indigo, de mono- et de di-bromoindigo |

|

Indigofera tinctoria (indigo véritable) |

|

Indican | Indigo | Bleu | Indigo |

|

Isatis tinctoria (pastel) |

|

Isatan B | Indigo | Bleu | Indigo |

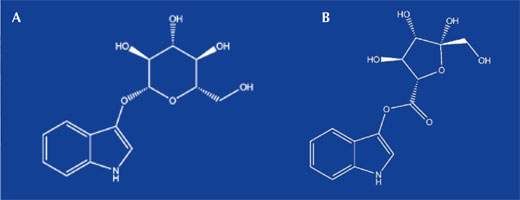

On peut aussi extraire un indigo de qualité inférieure de certaines plantes, selon une technique plus ancienne que celle des Phéniciens. Aux Indes, et déjà 2000 ans avant J.-C, on extrayait l’indigo de l’arbuste Indigofera tinctoria dit “véritable indigo”, qui contient de l’indican. En Europe, on extrayait l’indigo de la plante de pastel ou Isatis tinctoria, qui contient de l’isatane B. Tant l’indican que l’isatane B peuvent être utérieurement transformés en indigo. Voir la table 1 et la figure 2.

Images de Gianluca Farusi

chimique de l’isatane B en

indigo. Cliquer sur les

images pour les agrandir.

Images de Gianluca Farusi.

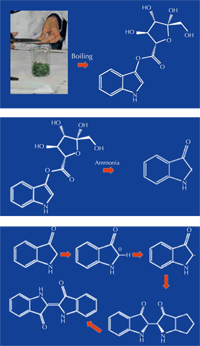

La production d’indigo à partir du pastel se fait en trois étapes :

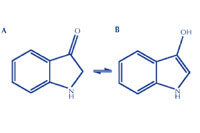

- Faire bouillir les feuilles pour en extraire l’isatane B soluble dans l’eau (figure 3A ; étapes 1 – 6 ci-dessous)

- Ajouter de l’ammoniaque pour hydrolyser la molécule et éliminer le groupe hydrate de carbone, ce qui libère l’indoline-3-one ou son tautomère l’indoxyle (figure 3B; étape 7 ci-dessous)

- Laisser reposer l’extrait à l’air, afin d’oxyder et de coupler deux molécules d’indolin-3-one, ce qui forme le colorant bleu de l’indigo (figure 3C ; séchage de la laine et obtention de la poudre d’indigo pour l’acitivté ci-dessous)

Cliquer sur l’image pour l’agrandir

Image de Gianluca Farusi

Activité de l’élève: extraire l’indigo des feuilles de pastel

Matériel

l’image: Wikimedia Commons

Pour chaque groupe d’élèves :

- Des feuilles de pastel frais (Isatis tinctoria) pour remplir un bécher de 1 L.

- Les graines de pastel sont en vente dans les garden centres. Et le pastel pousse librement dans certains pays.

- Une solution d’ammoniaque à 20% en poids

- Trois béchers de 1 L.

- De l’eau distillée

- De l’acide octanoïque (facultatif)

- Un bec Bunsen et un trépied

- Un agitateur

- Un tamis ou une passoire

- Des cylinders gradués et/ou des pipettes de 10 mL

- Des gants résistant à la chaleur

- Un entonnoir et du papier-filtre

- Un couteau pour couper les feuilles

- De la laine pour le séchage (facultatif)

On peut utiliser une pelote de laine à tricoter blanche, et une peau de mouton brute et grise.

Mode opératoire

- Remplir un bécher avec des feuilles de pastel. Puis vider le bécher et couper les feuilles en petits fragments.

- Remplir le bécher d’eau distillée au 2/3 plein. Porter à ebullition avec un bec Bunsen.

-

Tissu teint à l’indigo en 1873

Image de PKM; image source:

Wikimedia CommonsAjouter quelques fragments de feuilles, agiter et continuer à bouillir. Ajouter d’autres feuilles, et maintenir l’ébullition. Continuer à chauffer jusqu’à ce que toutes les feuilles aient été ajoutées.

- Quand toutes les feuilles sont ajoutées, chauffer encore pendant 1 minute.

- Faire passer le liquide à travers une passoire vers un bécher proper.

- Refroidir l’extrait jusqu’à température ordinaire, en le trempant dans un baquet rempli d’eau froide, et en agitant. La solution obtenue contient de nombreuses substances, parmi lesquelles se trouve l’isatane B, qui est un glycoside de l’indoxyle.

- Quand tout est refroidi, mesurer le volume de l’extrait. Ajouter un volume d’ammoniaque égal à 1% de ce volume, donc 10 mL d’ammoniaque pour 1 litre d’extrait, ou 1 mL pour 100 mL d’extrait. La solution passe immédiatement du brun au jaune, puis au vert. Elle contient maintenant de l’indoxyle, à côté de nombreuses autres substances.

Colorer de la laine

Mouiller la laine, et la tremper dans l’extrait pendant 10 minutes. Puis la prélever et la laisser sécher à l’air.

avec un échantillon de pastel

d’où on l’a tiré.

Image naturaldyer; image

source: Flickr

Obtenir de la poudre d’indigo

- Aérer l’extrait en transvasant la solution d’un bécher dans un autre et retour pendant 10 minutes.

- Facultatif : Si de la mousse se forme pendant l’aération, ajouter quelques gouttes d’acide octanoïque, qui agit en surfactant.

- Filtrer l’extrait à travers un papier filtre ordinaire, qui retient l’indigo.

Pour utiliser la poudre d’indigo comme colorant, il faut la dissoudre dans une solution réductrice d’hydrosulfite de sodium Na2S2O4 (ou dithionite de sodium). Trempée dans cette solution claire, la laine se teintera en bleu par exposition à l’air.

Note sur la sécurité

L’indigo et ses précurseurs sont des colorants tenaces. Ne pas en projeter sur les habits ou la peau. Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manutention d’ammoniaque et d’extraits de plante ou d’indigo. Travailler dans une hotte ou une chapelle. Voir aussi la notice de sécurité de general Science in School safety note.

Questions à débattre

- Pourquoi faire bouillir les feuilles ? Que s’y passe-t-il?

- Que se passe-t-il lorsque on ajoute de l’ammoniaque?

- Pourquoi, dans la teinture de la laine, la couleur apparaît pendant le séchage?

- Quand on produit la poudre, pourquoi transvase-t-on la solution de bécher à bécher? Pourquoi est-ce que l’indigo se dépose en un précipité?

- Comment produit-on l’indigo aujourd’hui? Quel est son principal emploi?

Activités ultérieures

Vous pourriez aussi demander à vos étudiants d’élargir leurs investigations dans la chimie de l’indigo par quelques-unes des activités ci-dessous.

Calculer le rendement en indigo

Peser les feuilles avant l’extraction, et la masse d’indigo sec. Calculer le rendement en pourcent ainsi : (masse de l’indigo/masse des feuilles) x 100. Comparer le rendement obtenu à partir de feuilles fraiches, et à partir de feuilles séches, ou à partir d’une autre plante : Indigofera tinctoria.

source: Flickr

Emploi d’indigo comme colorant

Au lieu d’utiliser l’indigo pour teindre de la laine, on peut essayer de teindre d’autres matériaux, comme le coton, le lin, la soie, ou même les mélanges de fibres synthétiques (coton lycra ou coton plus polyester).

Efficacité de la production d’indigo

- Quelles feuilles produisent le plus d’indigo ? Est-ce les feuilles grandes, petites, jeunes, vieilles ? Exprimer le résultat en poids obtenu par feuille, qu’il faudra donc dénombrer avant de procéder à leur extraction.

- Cultivez des plantes avec et sans engrais azoté. Comptez 2 à 4 g d’azote par m2 de sol (et il vous faudra calculer la quantité d’engrais à utiliser pour fournir cette masse d’azote). Est-ce que l’addition d’engrais azoté augmente le rendement en indigo ?

- Essayer de mettre les plantes à l’obscurité pendant quelques jours, en les recouvrant d’une feuille de plastique noir. Y a-t-il un effet sur le rendement en indigo ? Que peut-on en conclure, au sujet du métabolisme de l’isatane B?

- Etudier l’effet d’autres traitements sur la plante ou sur les feuilles coupées.

- Essayer de varier la méthode d’extraction, par exemple en utilisant d’autres bases que l’ammoniaque.

Image de Marcel Douwe Dekker ; image source : Flickr

Essais avec d’autres colorants

Mes élèves ont extrait des colorants de la pelure d’oignon, de la garance (Farusi, 2006) et de la myrtille. De plus, ils ont testé la résistance au lavage de leurs teintures sur tissu, en utilisant différentes methods.

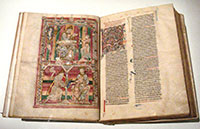

Etudier la chimie avec Pline l’Ancien

de Naturalis Historia. Cliquer

sur l’image pour l’agrandir.

Image de PHGCOM; image

source: Wikimedia Commons

Cette activité fait partie d’un vaste projet interdisciplinaire, développé avec des élèves de 14 et 15 ans, pour explorer les techniques scientifiques anciennes. Pline l’Ancien (23 – 79 ap.J.-C) était un auteur et naturaliste romain. Son encyclopédie, Naturalis Historia, rassemble les connaissances scientifiques de l’époque. Nous avons abordé chaque technique en essayant de recréer les expériences telles qu’elles sont décrites dans Naturalis Historia ou dans un texte similaire.

En procédant ainsi, les élèves se sont placés dans la même situation pré-scientifique que Pline. Mais le travail en laboratoire et les théories modernes leur ont permis de comprendre vraiment ce qui se passait. Cette approche motive même les élèves les moins enthousiastes.

Le projet complet inclut d’autres activités, comme recréer d’anciens parfums (Farusi, 2011), préparer du verre à l’acide borique, stimuler la luminescence des coquillages, et faire de l’encre à la noix de galle (Farusi, 2007)

Remerciements

L’auteur aimerait remercier Dr. David Hill, de l’Université de Bristol, UK, pour ses suggestions au sujet de l’extraction de l’indigo à partir du pastel.

References

- Cooksey CJ (2001) Tyrian purple: 6,6’-dibromoindigo and related compounds (Le pourpre de Tyr: le 6,6’-dibromoindigo et ses dérivés) Molecules 6: 736-769.

- Farusi G (2006) Teaching science and humanities: an interdisciplinary approach (Enseigner les sciences et les humanités de manière interdisciplinaire). Science in School 1: 30-33.

- Farusi G (2007) Monastic ink: linking chemistry and history (L’encre monastique: Un lien entre la chimie et l’histoire). Science in School 6: 36-40.

- Farusi G (2011) Smell like Julius Caesar: recreating ancient perfumes in the laboratory (Les parfums de Jules César: recréer d’anciens parfums au laboratoire). Science in School 21: 40-46.

Resources

- Seefelder M (1994) Indigo in culture, science and technology. Landsberg, Germany: Ecomed Verlagsgesellschaft. ISBN 978-3609651606

Review

Dans cet article, comme dans de nombreux autres parus dans Science in School, Gianluca Farusi relie l’histoire ancienne et la chimie d’une manière inusuelle : dans le cas présent, il utilise une activité simple et innovante pour isoler le colorant indigo des feuilles de la plante pastel (Isatis tinctoria). L’expérience montre que les activités pratiques à base de colorants intenses retiennent toujours l’attention des élèves.

Les activités additionnelles et les questions supplémentaires suggérées dans cet article devraient permettre aux élèves d’améliorer leur habileté pratique, et de leur suggérer des questions inédites, qui appellent des réponses appropriées.

Vladimir Petruševski, République de Macédoine