Ingwerlimonade: ein traditionsreiches und alkoholarmes Gebräu Teach article

Übersetzt von Stefan Mockenhaupt. Dank seines geringen Alkoholgehalts ist Ingwerlimonade (Anm.: treffender wäre „Ingwerbier“, da es sich um ein gebrautes Getränk handelt, deshalb ist die korrekte Bezeichnung im Englischen auch tatsächlich „Ginger beer“) ein beliebtes Getränk bei…

von iStockphoto

Die Vorgänger der modernen kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränke wurden oftmals zu Hause gebraut. Im Großbritannien des späten 19. Jahrhunderts wurden gegorene Getränke mit geringem Alkoholgehalt als „kleine Biere“ bezeichnet. Diese zu trinken war gewöhnlich sicherer als Wasser, da dieses häufig kontaminiert war.

Ingwerlimonade kam ursprünglich aus England in der Mitte des 17. Jahrhunderts und wurde weltweit exportiert. Dies wurde durch die Verwendung von harten tönernen Flaschen ermöglicht, die mit einer wasser- und luftdichten Glasur versiegelt waren (auch „Bristol Glasur“ genannt). Die britische Verbrauchssteuerregelung von 1855 sah vor, dass das Getränk nicht mehr als 2% Alkohol enthalten solle, und normalerweise war es noch weit weniger stark: aus diesem Grunde wurde Ingwerlimonade bei Kindern sehr beliebt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es fast in jeder Stadt des Vereinigten Königreichs kommerziell hergestellt. Dieses „Bier“ wurde häufig von Straßenhändlern verkauft, und es wurde teilweise mit Hilfe einer „Biermaschine“ verteilt – ein ausgeklügeltes Gerät das aussah wie ein aufrecht stehendes Klavier mit Bierzapfhähnen, das von Ponys durch die Straßen gezogen wurde.

Im Jahre 1935 gab es mehr als 3000 Ingwerlimonadenproduzenten im Vereinigten Königreich. Heutzutage jedoch stellt nur noch ein einziges britisches Unternehmen dieses traditionell gebraute Produkt her – die moderne „Ingwerlimonade“ wird jedoch gewöhnlich mit Geschmacksstoffen versetzt und künstlich mit unter Duck stehendem Kohlenstoffdioxid begast.

Es gibt viele verschiedene Rezepte für Ingwerlimonade; die Grundzutaten sind Ingwer, Zitrone, Zucker und Hefe. Die echte Ingwerlimonade wird aus frischer Ingwerwurzel gemacht (Zingiber officinale), oft auch mit anderen Geschmacksrichtungen wie Wacholder (Juniperus communis), Lakritz (Glycyrrhiza glabra) oder Chili (Capsicum annuum), was dem Produkt den besonderen Pfiff gibt. Manchmal wird Schafgarbe (Achillea millefolium) benutzt, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern (dies war auch die Praxis für normales Bier bis man anfing Hopfen zu verwenden). Jamaikanische Ingwerlimonade wird manchmal mit Limone anstelle von Zitrone gemacht.

Das folgende Rezept ist für einen Liter, aber es kann nach Belieben mengenmäßig vergrößert oder abgeändert werden – manch einer meint, der Ingwer solle gerieben werden anstatt in Scheiben geschnitten und zerquetscht. Andere empfehlen, die Mischung zu kochen, bevor die Hefe zugegeben wird, um mehr Geschmacksstoffe aus den Zutaten zu extrahieren.

| Substanz | Quelle |

Relative Stärke |

|---|---|---|

| Piperin |

Schwarzer Pfeffer |

1 |

| Gingerol |

Frischer Ingwer |

1.8 |

| Shogaol | Getrockneter Ingwer | 1.5 |

| Zingeron | Gekochter Ingwer | 0.5 |

| Capsaicin |

Chili |

150-300 |

Ausrüstung und Material

Ausrüstung

- Scharfes Messer und Schneidebrett

- Zitronenschaber oder –reibe

- Zitronenpresse

- Nudelholz

- Esslöffel

- Wasserkocher

- Thermometer

- Große Schüssel oder Krug

- Sauberes Geschirrtuch zum Abdecken der Schüssel

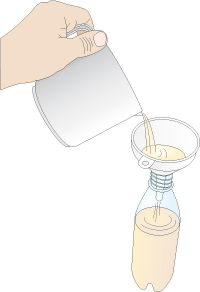

- Sieb und Trichter zum einfüllen der Flüssigkeit in die Flaschen

- Plastikflaschen (PET) mit Verschluss. Keine Glasflaschen verwenden!

Material

- 1 l Wasser

- 150 g Ingwerwurzel (~130g nach dem Schälen)

- Mittelgroße Zitrone (am besten ungewachst)

- 140 g Zucker (braun oder weiss)

- 4 g Weinstein (Weinsäure)

- 4 g Trockenhefe oder 8 g Frischhefe

- Sterilisierlösung für die Anwendung auf Lebensmittel

- Reißfeste Plastiktüte zum Zerquetschen des Ingwers

- Wahlweise: Andere Gewürze wie Chili, Muskat, Lakritz, Vanille, Kardamom, Gewürznelken, Wacholder, Fenchel, Koriander, Sternanis

Methoden

- Schälen Sie den Ingwer und schneiden Sie ihn in 3-5 mm dicke Scheiben. Zerquetschen Sie die Scheiben sorgfältig, indem Sie sie in eine reißfeste Plastiktüte stecken und mit einem Nudelholz darübergehen.

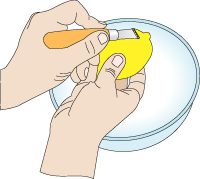

- Legen Sie den Ingwer in eine große Schüssel oder in einen Krug. Kratzen Sie die Zitronenschale darüber und geben Sie dann den Saft der Zitrone hinzu.

- Legen Sie die übrigen Zutaten außer der Hefe in die Schüssel und übergießen Sie sie unter Rühren vorsichtig mit kochendem Wasser.

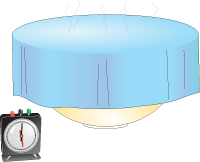

- Decken Sie die Schüssel mit einem sauberen Tuch ab und lassen Sie die Flüssigkeit auf 25-30°C abkühlen (das kann 60-90 min. dauern).

- Während die Flüssigkeit abkühlt, sterilisieren Sie die PET Flaschen mit der Sterilisierlösung. Passen Sie auf, dass die Flaschen nach dem Sterilisieren gründlich mit sauberem Wasser ausgespült werden.*

- Geben Sie die Hefe zu der warmen Flüssigkeit hinzu und rühren Sie bis sie sich verteilt hat.

- Decken Sie die Schüssel mit einem sauberen Küchentuch ab und stellen Sie sie für 24 h an einen warmen Ort.

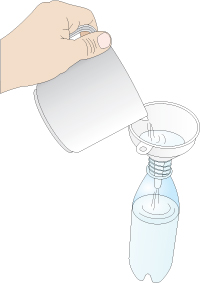

- Schöpfen Sie die Hefe ab und lassen Sie die Ablagerungen in der Schüssel. Seihen Sie den Überstand in die sterilisierten Plastikflaschen, wobei oben in den Flaschen noch 3-5 cm Luft übrig bleiben müssen.

- WICHTIG! Lassen Sie die Limonade nicht länger als 48h bei Raumtemperatur (~21°C) gären und stellen Sie sie dann in den Kühlschrank. Die Limonade sollte innerhalb von sechs Tagen getrunken werden.

* Es ist nicht nötig, die Flaschen nach dem Sterilisieren mit kochendem Wasser auszuspülen. Der Sterilisierungsschritt ist dazu da, größere Kontaminierungen in den wiederverwendeten Flaschen zu eliminieren. Das Leitungswasser, das zum Ausspülen benutzt wird, sollte keine Kontaminationen einbringen, und falls doch, würde sie nach kurzer Zeit vom recht großen Hefeinokulum verdrängt werden. Der geringe pH-Wert der Flüssigkeit (durch die Zitronen) wird auch dazu beitragen, dass das Wachstum von Bakterien (nicht aber von Hefen) gehemmt wird.

Sicherheit und andere Aspekte

Es dürfen NIEMALS Glasflaschen benutzt werden, da sie durch das produzierte Gas explodieren würden. Dieses Getränk sollte immer in Plastikflaschen gemacht werden und es sollte stets gekühlt und innerhalb von sechs Tagen getrunken werden. Die kurze Gärzeit garantiert den geringen Alkoholgehalt des Getränks.

Bitte denken Sie daran, dass einige religiöse Gruppen sogar den Konsum von Produkten ablehnen, die nur wenig oder keinen Alkohol enthalten, aber die durch einen Brauprozess gewonnen werden. Die Schüler können sich jedoch trotzdem freuen, am praktischen Brauen teilzunehmen ohne danach die Ingwerlimonade selber zu trinken. Lehrer sollten vorsichtig mit solchen Aspekten umgehen.

Vorberitung und Zeiteinteilung

Es dauert etwa 90 min., um das Getränk vorzubereiten, inklusive einer Abkühlphase von 60 Minuten. Die anfängliche Gärung dauert 24 h, gefolgt von bis zu 48 h Nachgärung in den Flaschen. Falls erwünscht können die Flaschen schon im Voraus sterilisiert werden.

Zusatzuntersuchungen

Diese praktische Aktivität kann als Startpunkt für andere praktische Untersuchungen genutzt werden, einige davon sind technologischer Natur. Beispiele:

- Die meisten gegorenen Erfrischungsgetränke werden saurer gemacht, um bakterielles Wachstum zu verhindern. Hemmt das auch die Hefe? Untersuchen Sie den Effekt des pH-Werts auf die Geschwindigkeit des Gärungsprozesses (12 g Zitronensäure entsprechen ungefähr der Zugabe des Saftes einer Zitrone).

- Es wird vermutet, dass einige Geschmackszutaten wie z. B. Zimt, Gewürznelken und Schafgarbe das Wachstum von Mikroben hemmen. Entwerfen Sie ein Experiment, um dies zu testen. Was sind die Auswirkungen Ihrer Ergebnisse für die Rezepte und Methoden für die Herstellung von Erfrischungsgetränken?

- In den USA wurden Beutel mit getrockneten Kräutern und Gewürzen verkauft, damit die Leute ihr „Wurzel-Bier“ zu Hause machen konnten. Könnten ähnliche „Bausätze“ für Ingwerlimonade entwickelt werden? Wie könnten Sie die Zutaten so vorbereiten und verpacken, dass sie zweckdienlich für den Normalverbraucher wären?

- Wie könnten Sie den Alkoholgehalt eines Erfrischungsgetränks messen und kontrollieren, um sicherzustellen, dass es nicht zu viel wird?

- Selbst gemachte Ingwerlimonade enthält lebende Hefe. Deshalb ist die Haltbarkeit kurz und es besteht die Gefahr, dass die Flaschen explodieren. Untersuchen Sie Möglichkeiten, um dieses Problem zu umgehen. Das könnte eine oder mehrere der folgenden Optionen beinhalten:

- Das Produkt als frisches Getränk verkaufen, welches im Kühlschrank gelagert werden muss

- Vor dem Abfüllen die Hefe abfiltrieren

- Vor dem Abfüllen die Hefe mit einem Schönungsmittel ausfällen

- Vor dem Abfüllen das Getränk pasteurisieren, um die Hefe zu töten

- Chemische Konservierungsmittel hinzugeben, um die Hefe zu töten

- Einen Hefestamm benutzen, der von alleine ausfällt (ausflockt)

- Den Zuckergehalt im fertigen Getränk soweit erhöhen, dass die Hefe nicht mehr wachsen kann (aufgrund von osmotischem Stress)

- Eine spezielle Flasche kreieren, die es dem überschüssigen Gas erlaubt zu entströmen, aber die den Kohlensäuregehalt erhält und vor Kontamination schützt.

Anbieter

Alle Materialien, die zur Herstellung von Ingwerlimonade benötigt werden, können im Supermarkt, auf dem Markt oder bei einem Anbieter für Ausrüstung zur Weinproduktion erstanden werden.

Denken Sie aber daran, dass Ingwerlimonade traditionellerweise nicht mit reiner Hefe hergestellt wurde, sondern mit einer Mischkultur aus Lactobazillen und Hefen, die manchmal auch als „Ingwerlimonadenpflanze“ oder „Bienenwein-Kultur“ bezeichnet wird. Diese gleicht einer Kefir-Kultur und kann aufrechterhalten werden und anderen Leuten gegeben werden, die auch Ingwerlimonade machen möchten.

Die „Ingwerlimonadenpflanze“ wurde beschrieben in:

Ward HM (1892) The ginger beer plant and the organisms composing it. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B 183: 125–197

Der UK National Collection of Yeast Cultures (Nationale Hefesammlung des Vereinigten Königreichs; www.ncyc.co.uk/beeswine.php)zufolge ist die derzeit einzige sichere kommerzielle Quelle für diese Kultur in Europa die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ). Dort wird ein spezieller Preis für den Bildungskauf angeboten, DSMZ Nr. 2484 (www.dsmz.de/microorganisms/html/strains/strain.dsm002484.html).

Resources

- Für ein ausgezeichnetes Rezeptbuch für nichtalkoholische gegorene Getränke siehe:

- Cresswell SE (1998) Homemade root beer, soda, and pop. Pownal, VT, USA: Storey Books

- Es beinhaltet Tipps für das Abfüllen, die Sauberkeit und die Produktion von Konzentraten aus den Rohzutaten.

- A large, world-renowned and authoritative text on all aspects of food culture and chemistry is:

- McGee H (2004) On food and cooking, 2nd ed. London, UK: Hodder and Stoughton

- Die Wikipediaseite zu Ingwerlimonade (Englisch) ist: http://en.wikipedia.org/wiki/Ginger_beer

- Für die Yahoo! Gruppen Website zu „Ingwerlimonadenpflanzen“ siehe: http://health.groups.yahoo.com/group/GingerBeerPlant/

Review

Als ich noch in der Schule war, schien es immer irgendjemanden zu geben, der eine „Ingwerlimonadenpflanze“ in seiner Schulbank hatte – wehe ihm, falls es explodierte! Dieser interessante und ausgezeichnete Artikel beschreibt, wie man Ingwerlimonade mit Hilfe von alltäglichen Dingen einfach ohne „Ingwerlimonadenpflanze“ hergestellt werden kann.

Der praktische Teil kann dazu benutzt werden, verschiedene Stufen wissenschaftlichen Verstehens zu ergänzen, von den Grundlagen der Sterilität bis zu Gärung, Atmung, mikrobiellem Wachstum und dem Effekt des pH-Werts auf das mikrobielle Wachstum. Die Zusatzuntersuchungen, die in diesem Artikel vorgeschlagen werden, wären ausgezeichnete Individualprojekte für 16- bis 18-jährige Schüler oder Gruppenprojekte für jüngere Schüler. Die Schüler sollten dazu ermutigt werden, ein kleines Poster über die antimikrobielle Wirkung eines Gewürzes zu erstellen und das Ganze auch praktisch zu erforschen. Fortgeschrittenere Schüler könnten die Stärke von Chilis und die chemische Verbindung Capsaicin untersuchen. Die Fülle an verschiedenen Aktivitäten, welche diese Übungsstunde bietet, macht es möglich, sie mehrfach sowohl mit derselben als auch mit unterschiedlichen Schülergruppen zu verarbeiten.

Shelley Goodman, Großbritannien